- [금도끼 #175]동망봉 – 동쪽을 바라보며 눈물 흘리네

- 작성자 이승호

-

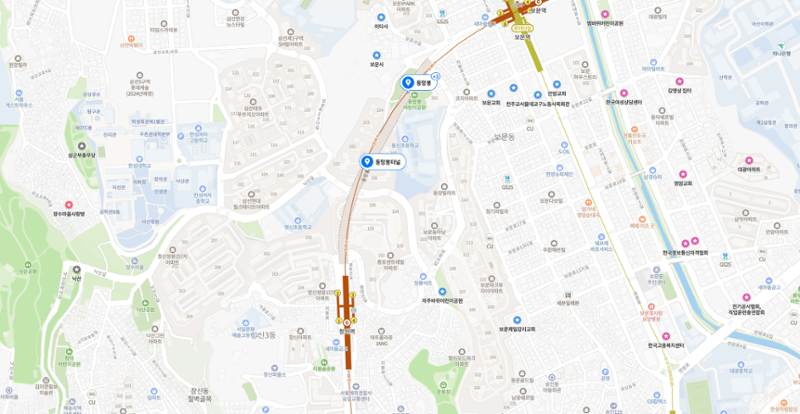

동망봉 일대를 나타낸 지도. 위쪽 큰 원이 동망봉이며, 아래쪽 작은 원은 2013년 이전된 동망봉 산신각의 현재 위치이다.

-

보문역에서 남쪽으로 내려가다 보면 터널 하나가 보이고, 그 위로 솟아 성북과 종로 사이에 걸친 봉우리 하나가 보입니다. 성북구 쪽에서 남쪽을 바라보면 오른쪽으로는 보문사가, 왼쪽으로는 터널을 우회해서 종로구로 내려가는 길이 보입니다. 오른쪽 길을 따라가며 보문사 앞에서 길을 건너 봉우리 위로 올라가다 보면 아파트 놀이터 한켠에 ‘동망봉쉼터’ 다섯자가 새겨진 비석 하나가 보입니다. 다시 내려와 길을 건너 왼쪽 길을 따라 고개를 넘어 보면 종로구와 성북구를 가르는 도로, 지봉로와 만납니다. 사거리를 건너 종로구로 넘어가면 작은 사찰 청룡사가 나온다고 합니다. 길을 건너지 않고 지봉로를 따라 내려가다 보면 조그마한 산신각이 나옵니다.

-

보문동 쪽에서 올려다 본 동망봉터널의 모습(출처 : 성북문화아카이브)

동망봉 쉼터 비석(2023년 8월 5일 촬영)

-

성북과 종로에 걸친 봉우리 동망봉, 그리고 그 주변에 있는 크고작은 역사의 흔적들은 가슴아픈 한 여인의 삶과, 그 여인을 기억하는 수많은 사람들이 만들어낸 역사를 간직하고 있습니다. 바로 조선의 여섯 번째 임금 단종의 왕비인 정순왕후 송씨의 이야기입니다.

1453년 10월 계유정난으로 국가 권력을 장악하고 반대 세력을 제거한 수양대군은 국가의 실권을 장악하고 국정을 자기 의지대로 좌우하였습니다. 정권을 장악한 다음달부터 바로 왕비 간택을 실시하였고, 마지막 남은 세 후보 중 송현수의 딸을 왕비로, 김사우와 권완의 딸은 후궁으로 들이게 되었습니다.

새 왕비의 삶은 처음부터 순탄하지 않았습니다. 책봉 다음날인 1월 23일 단종은 왕비를 들이는 것이 자신의 뜻이 아니라며 반발하고, 왕비를 들이는걸 반대하던 성삼문은 수양대군의 명에 의해 국문당했습니다. 결국 단종은 숙부의 뜻에 굴복하여 왕비를 맞이하였으나, 정순왕후가 왕비로 지낸 기간은 길지 않았습니다. 1454년 4월 정순왕후는 명나라의 고명을 받고 정식 왕비가 되었으나, 같은 해 윤 6월 11일 단종은 수양대군에게 선위하고 상왕이 되었습니다. 새로 즉위한 세조는 한 편으로는 단종에게 공의온문 상태왕, 송씨에게는 의덕왕대비라는 존호를 올리면서도 다른 한편으로는 금성대군을 비롯하여 궁중과 조정에 남아있던 단종에게 충성하는 종친들과 관료들을 축출하였습니다.

어린 상왕 부부의 불안한 신혼생활은 3년 남짓밖에 되지 않았습니다. 1456년 6월, 성삼문, 박팽년을 비롯한 집현전 출신 관료들의 주도로 단종의 복위를 기도한 사건이 발생했습니다. 사육신이 형장의 이슬로 사라진 이듬해부터 상왕을 몰아내라는 여론이 들끓었습니다. 그리고 1457년 6월, 정순왕후는 남편이자 임금인 단종과 영원한 이별을 하게 되었습니다.

사건의 빌미는 이미 2월부터 보이고 있었습니다. 대간에서는 상왕의 인척인 송현수와 김사우를 두고 김사우의 군직을 거두라거나, 두 사람을 파직하라거나 하는 등의 상소를 올리고 있었습니다. 그리고 6월, 송현수와 권완이 역모를 꾀한다는 밀고가 들어오자 세조는 권완을 처형하고 상왕을 강봉하여 노산군으로 삼고 영월로 유배하였습니다. 송현수는 10월에 교형에 처해졌고, 단종도 같은 달에 죽음을 맞이하였습니다. -

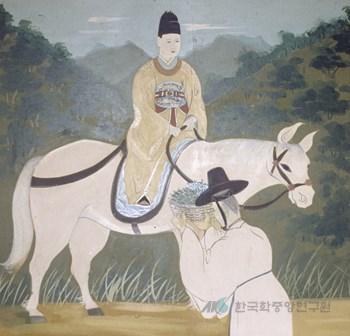

영월 보덕사 산신각 단종 영정(출처 : 한국민족문화대백과사전)

-

단종의 죽음에 대해 『세조실록』에는 단종이 스스로 목숨을 끊자 예를 갖추어 장사를 치렀다고 기록합니다. 하지만 민간에서는 단종의 죽음에 대해 여러 가지 이야기가 전해져 내려옵니다. 의금부 도사 왕방연이 단종에게 차마 사약을 올리지 못했다는 이야기, 영월 호장 엄흥도가 처벌을 무릅쓰고 단종의 시신을 수습하여 무덤을 만들었다는 이야기, 단종을 모시던 이들이 죽음을 알고 순사(殉死)한 이야기 등, 사람들은 단종의 죽음에 대해 나라에서 공인한 서사와는 다른 이야기들을 만들고 공유하였습니다.

단종의 안타까운 삶에 대해 수많은 이야기가 만들어지고 전해져 오는 것처럼 정순왕후의 안타까운 삶에 대해서도 여러 이야기가 전해져 내려옵니다. 동대문 밖 다리에서 단종과 이별한 뒤로 사람들이 그 다리를 영영 이별한 다리라 불러 영도교가 되었다고도 하고, 사람들이 정순왕후에게 음식을 바치는 걸 왕명으로 막자 마을 여인들이 채소 시장을 열고 장사를 하는 시늉을 하며 채소를 왕후에게 바쳤다는 이야기도 있습니다. 동대문 밖에서 왕후가 천을 물들여 생계를 유지했다 하여 염색업을 하던 샘을 자지동천이라 불렀다는 전설도 있고, 속세와의 연을 끊고 출가하여 정업원에 들어갔다는 이야기도 존재합니다.

여러 이야기와 소문 중 확실한 것은 정순왕후가 단종을 떠나 보낸지 64년 뒤, 단종 부부의 조카이자 정순왕후의 시양자인 정미수(1456-1512)가 세상을 떠난 지 9년 뒤인 1521년, 중종 연간에 한 많은 생을 마쳤다는 것입니다. 이 때 나라에서는 대군 부인의 예를 따라 장례를 치르게 하였고, 이후 정미수의 후손들이 단종과 정순왕후의 제사를 받들었습니다.

200년 넘는 세월 동안 노산군이라는 이름으로 기억되던 단종의 복권이 이루어진 것은 1698년, 숙종 24년의 일이었습니다. 이 때 들어서야 비로소 단종은 단종이라는 묘호와 순정경순안장돈효대왕이라는 시호를 받았고, 그 무덤도 임금의 무덤에 걸맞는 장릉이라는 이름을 받았습니다. 부인인 정순왕후 역시 정순왕후라는 시호를 받고, 정씨 일가의 묘소에 있던 무덤은 사릉이라 불리게 되었습니다.

세월이 흐르며 무수한 이야기들이 만들어지고 가라앉던 중 300년 뒤에 모습을 드러낸 이야기가 있었으니 바로 동망봉이었습니다. 동망봉을 이야기 속에서 꺼내어 실체로 만들어낸 사람은 다름 아닌 영조였습니다. -

영조 어진(출처 : 국가문화유산포털)

-

단종 부부의 복위가 이뤄진지 40년이 다 되어가던 1736년 8월 29일, 영조는 사릉에 행행하였습니다. 이 때 정미수의 봉사손 정운희를 불러서 정씨 집안이 정순왕후의 제사를 받들게 된 연유와, 정순왕후와 관련된 일화를 물었습니다. 이때 동망봉의 이름이 처음으로 나라의 기록에 등장합니다.

“(정)운희가 이르기를

‘왕후께서 처음에 (단종을) 따라가셨는지는 일찍이 전해지는 바가 없어 소신도 알지를 못합니다. 그때 조정에서 집을 지어 내려주고자 하였으니 왕후께서는 영월땅을 바라볼 수 있는 곳에 거처하시기를 원하셨습니다. 그래서 동대문 밖 영빈정동에 집을 짓고 때때로 집 뒤 돌산에 올라 영월 땅을 바라보시니 이 봉을 동망봉이라 부르게 되었습니다. 왕후께서는 스스로 정업원 주지라 칭하시다가 중종대에 영월에서 제사를 올린 이래로 노산군 부인이라 불리게 되었습니다.’

라 하였다.” - 승정원일기 832책 (탈초본 46책) 영조 12년 8월 29일 경인 26번째 기사, 淸 高宗(乾隆) 1년(1736)

이 날 영조는 사릉 및 영양위 묘 등이 어떻게 관리되는지를 묻고, 정운희를 사릉 봉사(奉事)로 임명하여 앞으로도 사릉의 관리를 할 것을 지시하였습니다. 이로부터 30년 넘는 세월이 지난 1771년 9월 6일, 영조는 세손을 대동하고 정업원의 옛 터에 나아가 전 참판 정운유에게 다시 한번 정업원과 정순왕후의 일을 물었습니다. 이 때 영조는 정업원 터에 비석을 세우게 하고, 정순왕후가 영월을 바라보던 맞은편 산봉우리에 동망봉이라는 글자를 새기게 하였습니다.

“이보다 앞서 임금이 정업원의 옛 터가 이곳에 있다는 것을 들었기 때문에 비석을 세워 표시하게 하였다. 비석이 완성되자 임금이 먼저 창덕궁에 나아가 진전(眞殿)에 비석 세운 일을 직접 아뢰고, 이어서 정업원 유지에 거둥하여 비각(碑閣)을 살펴보시고, 비각 앞에서 사배례(四拜禮)를 행한 다음 말하기를,

‘오르내리시는 성후의 영령(英靈)께서 오늘 반드시 이곳에 임어하셨을 것이다.’

하였다. 그리고 친히 ‘동망봉(東望峰)’ 세 글자를 쓰고 원(院)과 마주 대하고 있는 봉우리 바위에 새기도록 명하였는데, 곧 정순 왕후가 올라가서 영월(寧越) 쪽을 바라다보던 곳이다.” - 영조실록 117권, 영조 47년 9월 6일 계묘 1번째 기사, 청 건륭(乾隆) 36년(1771)

이후 이 봉우리는 동망봉이라는 이름으로 역사에 남게 되었습니다. 『홍재전서』에 수록된 정조가 사릉에 제사를 지내며 올린 제문에서도 동망봉에서 영월을 바라본 이야기를 담고 있으며, 『동국여지비고』, 『만기요람』, 『연려실기술』 등에서도 동대문 밖에 정업원이 있고 그 맞은편 봉우리가 동망봉이라는 기록을 남기고 있습니다. 영조의 어필은 일제 강점기에 동망봉이 채석장으로 쓰이며 깎여 사라졌지만, 동망봉에 얽힌 전승은 오늘날에도 여전히 남아 있습니다.

현대에 들어 실록과 승정원일기를 비롯한 자료들을 활용한 역사 연구가 이루어지며 정업원의 위치가 논란이 되기도 하였습니다. 정업원이 실존하던 시절의 자료들은 창덕궁 인근에 정업원이 존재하였음을 거론하는데, 동대문 밖에 위치한 정업원에 대한 기록들은 영조가 동대문 밖 오늘날의 청룡사 일대를 정업원으로 비정한 뒤부터 등장하였기 때문입니다. 정업원에 관련된 연구들은 이를 두고 영조의 착각, 복수의 정업원, 명칭의 변경 등 다양한 설을 제시하였습니다. 이러한 여러 해석 중 어떤 해석이 역사적 사실에 가까운지는 알 수 없지만, 만약 정업원이 성내에만 있고 정순왕후와 관련이 없다면 동망봉에 얽힌 일화도 실제로는 일어나지 않았던 일이었고, 동망봉도 존재하지 않았을 수도 있을 것입니다.

하지만 역사 속 실체로서의 동망봉이 존재하지 않았더라도 동망봉 설화가 의미 없는 허구가 되지는 않을 것입니다. 억울하게 폐위당하고 비극적인 죽음을 맞은 어린 임금, 그리고 청상과부가 되어 수십년을 임금을 그리며 살아온 왕비를 안타깝게 여기는 사람들의 마음이 동대문 바깥 산자락에 얽혀 만들어진 이야기가 동망봉이라면, 그 또한 당대 사람들의 마음 속 세상을 보여주는 의미있는 이야기이기 때문입니다. 그리고 그러한 이야기를 조선이라는 나라에서 기록하고 공인하는 과정은 이름 없는 사람들의 목소리가 어떻게 역사에 남을 수 있는지를 살펴볼 수 있는 기록입니다. 그렇기에 동망봉 설화는 허구라면 허구인 대로 의미가 있을 것입니다. -

동망봉 산신각(2023년 8월 15일 촬영)

-

오늘날에도 성북구 동남쪽 끝자락에는 자그마한 산신각이 자리잡고 있습니다. 본래의 산신각이 헐리고 새 위치로 옮겨 지은 것이긴 하지만, 그래도 공경하는 마음은 이어져서 오늘날까지 이르고 있습니다. 산신각 옆 표석을 보니, 오늘날까지도 보문동 주민들이 매 해 가을 길일을 택해 제사를 올리며 정순왕후의 넋을 기린다고 합니다.

글귀를 읽고 있자니 무속에서 단종을 태백산 산신으로 모시는 것이 생각납니다. 살아서는 정변에 희생되었지만 죽어서는 신령이 된 부부, 어쩌면 이 또한 옛 사람들이 말로 표현 못하던 역사의 한 조각이 아닐까요. 세월의 흐름 속에도 여전히 남아있는 역사의 조각들을 어떻게 엮어내야 할지 고민하며 여기서 붓을 내려놓습니다.

참고문헌

성북마을아카이브

한국고전종합데이터베이스

한국민족문화대백과사전

한국사데이터베이스

『단종실록』

『동국여지비고』

『만기요람』

『세조실록』

『승정원일기』

『연려실기술』

『영조실록』

『홍재전서』

박수진·백외준 외, 『성북구 역사문화산책 4 - 보문동·안암동』, 성북문화원, 2017.

김신정, 「문화적 기억으로서의 단종유배 관련설화 연구 - 한국구비문학대계를 중심으로」, 『한국고전연구』 55, 2021.

서미화, 「'정순왕후 송씨'를 둘러싼 기억과 그 자리」, 『한국고전여성문학연구』 32, 2016.

장희홍, 「端宗과 定順王后 兩位 제사의 장기지속 - 海州鄭氏 寧陽尉派 宗系 傳承을 중심으로」, 『역사민속학』 41, 2013.

탁효정, 「조선시대 淨業院의 위치에 대한 재검토 - 영조의 淨業院舊基碑 설치를 중심으로」, 『서울과 역사』 97, 2017.

허용호, 「'태백산 신령 단종본풀이'의 구성과 '공동의 신비체험'을 위하여 - 영월 단종문화제에 대한 제언」, 『실천민속학연구』 14, 2009.