- [금도끼 #178] 부당한 노동환경에 저항하며, 신설리 여성노동자 파업

- 작성자 김나현

-

지금으로부터 90년 전인 1933년 9월. 숭인면 신설리에서는 매일 돌아가던 공장들의 기계 소리가 일시 사라집니다. 공장에서 일하던 여성노동자들이 임금인상과 대우개선을 요구하며 총파업을 단행했기 때문인데요. 오늘 금도끼에서는 숭인면 신설리(현 성북구 보문동, 동대문구 신설동 일대)에서 일어난 여성노동자 파업에 대해 이야기하려고 합니다.

-

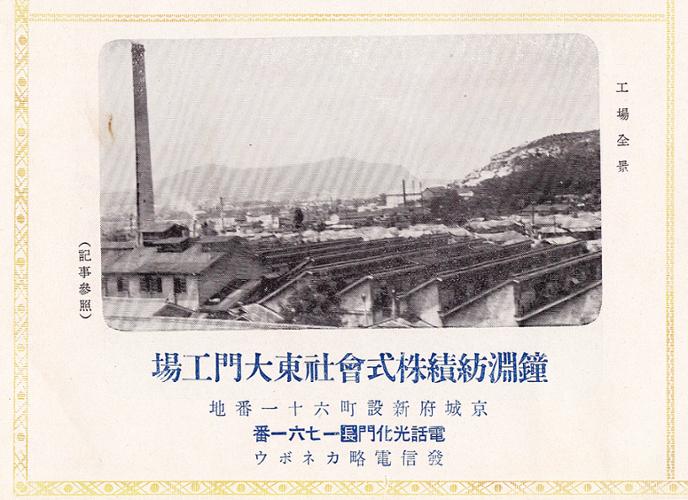

신설리 여성노동자 파업이 일어났던 종연방적주식회사 터(2020.08.18.) ©성북마을아카이브

-

1920년 4월 1일, 회사를 세울 때 총독부의 허가를 받도록 규정한 회사령이 폐지됩니다. 이후 조선의 근대적 공장공업이 성장하기 시작했고, 공업화가 진행됨에 따라 1920년대부터 공장에서 일하는 여성노동자의 수도 급격히 증가합니다. 일제강점기 경성부 조사에 의하면 1911년에 서울의 여성노동자는 전체 공장 노동자 8,687명의 12.9%인 1,120명에 불과했는데, 1921년에는 전체 노동자의 14.4%인 2,038명, 1932년에는 전체 노동자의 29.1%인 3,775명, 1938년에는 전체 노동자의 31.7%인 13,908명으로 증가합니다. 여성노동자들은 특히 섬유 공업에 집중적으로 종사했는데 이 중에서도 제사 분야에서 85~90%의 비율을 차지했습니다. 고무 공업에서 또한 60~70%의 높은 비율로 여성노동자들이 종사했습니다.

1920년대는 숭인면 신설리에 공장들이 생기기 시작한 시기이기도 했습니다. 1920년대 중반부터 전차역과 철도가 연결되면서 동대문 외곽에 공장들이 생겼고 숭인면 신설리에도 공장이 들어섰습니다. 1924년에는 조선인 자본가들이 서울고무회사를 설립하여 신설리에 서울고무공장을 세웠고, 1925년에는 일본에서 설립한 미쓰이 그룹의 계열사였던 종연방적주식회사에서 제사공장을 세웁니다. 신설리에 세워진 종연(カネボウ, 가네보)방적제사공장은 서울의 제사업을 대표하는 공장이기도 했습니다. -

경성부 신설동 61번지(현 대광고등학교 자리)에 위치했던 종연방적주식회사 동대문공장의 전경이 담긴 광고.(1938년) ©서울역사박물관

-

고무와 제사 분야에 해당한 서울고무공장과 종연방적제사공장에서 역시 압도적인 비율로 여성노동자들이 근무하고 있었습니다. 하지만 최소한의 법률적 장치가 없는 상태에서 자본가는 노동자들의 노동시간을 무제한으로 늘리거나 임금을 자의적으로 낮추었고, 성별, 민족 등을 기준으로 노동자를 분리하고 차별했습니다. 조선인 노동자들은 저임금 장시간의 노동환경에 놓여 있었고, 조선인 여성노동자의 노동환경은 더욱 열악했습니다. 1929년 기준 하루 임금으로 일본인 남성노동자가 2.32원, 일본인 여성노동자가 1.01원, 조선인 남성노동자가 1원을 받았고, 조선인 여성노동자의 임금은 조선인 남성노동자의 거의 절반 수준인 0.59원이었습니다. 또한 조선인 여성노동자는 남성노동자나 일본인 여성노동자보다 긴 노동시간을 강요받았고, 명분 없는 보증금 징수, 3~4년간의 의무 고용, 강제저축 등의 불리한 노동조건과 남성 감독들로부터 인격모독, 성추행 등의 문제들도 겪고 있었습니다.

조선의 공장 노동자 파업은 1910년대부터 나타나기 시작해, 1919년 3.1운동을 계기로 활발해집니다. 1920년대에는 전국적 노동단체가 만들어지기 시작했고, 1920년대 후반부터 노동조직들을 배후로 파업의 양상이 더욱 격렬해집니다. 1930년에서 1934년 사이에는 일제강점기 서울에 있었던 파업의 34.4%에 해당하는 63건의 파업이 일어납니다. 파업의 규모와 범위가 확대되는 흐름 속에서, 1933년 9월, 서울고무공장과 종연방적제사공장에서 부당한 노동환경을 바꾸기 위한 여성노동자들의 파업이 일어납니다.

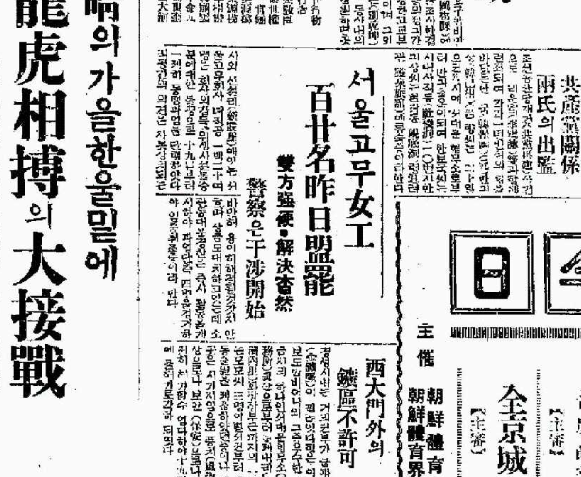

1933년 9월 19일에 서울고무회사 공장에서 여성노동자 120명이, 1933년 9월 21일에는 종연방적 경성제사공장에서 여성노동자 500명이 총파업을 단행합니다. 먼저 서울고무공장의 여성노동자들이 요구한 조건은 다음과 같습니다. -

일, 먹을 물을 충분히 주고

일, 작업시간 동안에 놀리지 말고 시간 뒤 일을 시키지 말 것

일, 잘못 만들었다고 벌주지 말 것

일, 일반 직공에 대하여 공평히 대하여 줄 것

일, 검사와 자료 공급의 제도를 고칠 것

일, 감독 외에 다른 사람이 간섭하지 말 것

일, 직공 중 최〇〇씨를 퇴직시킬 것

(조선일보, 1933.09.21. 고무工業社女工(공업사여공) 二名(이명)을檢擧取調(검거취조) ) -

파업이 시작되고 이튿날인 20일, 일제 경찰은 지순이, 맹계순, 엄익, 허마리아(허정옥) 등을 주도자라는 혐의로 인치합니다. 또한 회사는 21일까지 출근하지 않으면 전부를 해고한다는 입장을 취하는데, 이에 30여 명만이 출근하고 나머지 90여 명의 여성노동자들은 요구를 들어주기 전까지는 출근할 수 없다며 강경하게 대응합니다. 하지만 파업이 시작된 후 나흘밖에 지나지 않은 9월 22일, 노동자들이 모두 재취업해 작업이 재개됨으로써 파업은 중단됩니다. 노동자들이 요구한 7개조도 하나도 받아들여지지 않고 전면 취소되는데, 외부에서 파업을 지원하던 운동가들이 대거 검거되면서 쌍방타협이라는 이름으로 파업이 마무리된 것이었습니다.

-

1933년 9월 21일자 조선중앙일보에 실린 서울고무공장 여성노동자 파업 기사 ©한국사데이터베이스

-

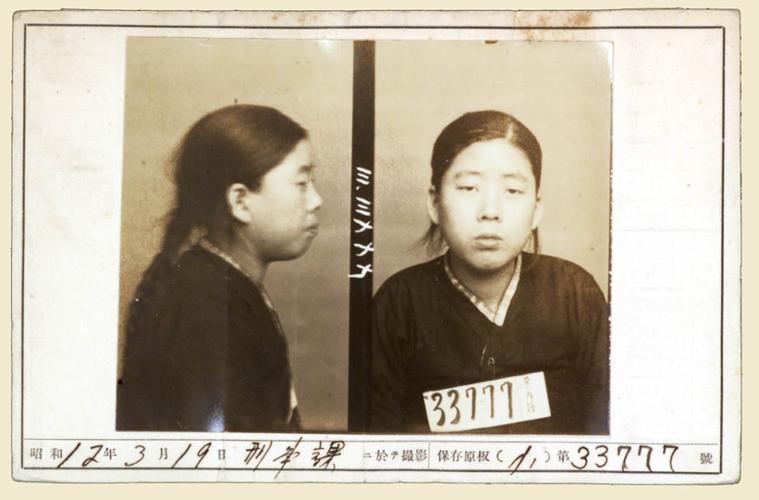

서울고무공장 파업이 일어난 지 이틀 후에 발생한 종연방적제사공장 파업도 비슷한 양상으로 전개됩니다. 여성노동자들은 임금 인상과 대우 개선 등을 요구하며 파업을 단행했고, 이에 회사는 모든 노동자들의 외출을 금지하며 파업에 나선 500명의 노동자를 모두 해고한다는 입장을 취합니다. 또한 일제 경찰은 5명의 여성노동자들을 체포합니다. 회사의 강경한 입장에도 종연방적공장의 여성노동자들은 경찰서로 몰려가 체포된 노동자들의 석방을 요구하고 파업 투쟁을 이어나갑니다. 회사의 감독들은 여성노동자 30여 명을 구타해 출근을 강행하려 하지만 파업에 나선 500명 중 50여 명만이 출근할 뿐, 파업의 열기는 계속됩니다. 이에 회사는 파업에 참여하지 않은 남성노동자를 회유하는 방법으로 파업을 분열시키고자 합니다. 회사의 사주를 받은 남성노동자들은 회사가 요구 조건을 승인했다는 거짓말로 여성노동자들이 작업장으로 복귀하도록 유도했고, 이를 믿은 여성노동자들이 공장에 복귀했으나 회사는 모르는 일이라고 발뺌합니다. 복귀하지 않은 여성노동자들이 임금 증액, 대우 개선 등을 계속해서 요구하며 파업을 전개했으나 이미 단결이 와해된 상태였기에 파업은 실패합니다. 파업을 주도한 이병희, 이효정 등의 노동자들은 수감되었고, 경찰은 비슷한 시기에 일어난 서울고무공장과 종연방적공장 파업에 배후가 있음을 의심합니다.

-

1937년 3월 19일에 촬영한 이병희의 일제감시대상인물카드. ©한국사데이터베이스

1935년 12월 14일 촬영한 이효정의 일제감시대상인물카드. ©한국사데이터베이스

-

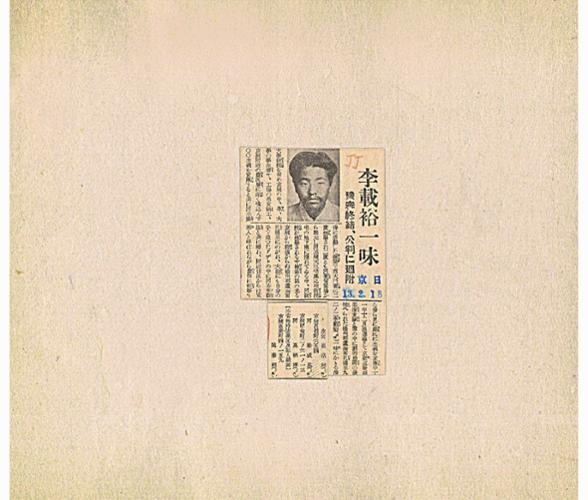

신설리 여성노동자들의 파업은 1933년 6월부터 9월 사이 서울에서 일어난 일련의 연쇄지역파업의 일환이었습니다. 서울의 연쇄지역파업은 1933년 6월 기타쿠라제사의 여성노동자 320명이 노동시간 단축, 임금 인상, 일본인과의 차별 철폐 등의 4개조를 내세운 파업으로 시작되어, 방적업과 고무공업, 기계 산업의 여성노동자들이 연속적으로 파업을 일으킨 사건이었습니다. 서울뿐만 아니라 평양과 부산에서도 전개될 정도로 전국적인 규모로 확대된 이 연쇄 파업에는 경성 트로이카 그룹을 비롯하여 혁명적 노동조합운동을 이끌던 단체들이 관여하고 있었습니다. 여기서 경성 트로이카 그룹은 사회주의 운동가인 이재유와 이현상이 노동자의 권익 보호를 위해 만든 단체였습니다. 경성 트로이카 그룹은 산업 부문별로 책임자를 정해 공장 노동자 의식화 교육에 힘썼으며, 노동조합을 결성해 동일노동 동일임금, 주 40시간 노동제, 최저임금제, 의료보험 실시 등을 요구하는 파업을 주도했습니다. 또한 노동자들의 파업은 일본 자본가들에 대항하고 일본 경제의 생산성을 떨어뜨리는 항일 운동이기도 했습니다. 서울고무공장 파업을 이끈 허마리아, 지순이 등이 경성 트로이카 그룹의 멤버였고, 종연방적공장의 파업을 주도한 이병희, 이효정, 이순금 등 또한 경성 트로이카와 관계가 있는 사람들이었습니다. 여기서 이효정은 경성 트로이카의 파업 위원회 위원으로 일하면서, 경성 트로이카 그룹의 총책임자인 이재유와 섬유 부문 조직장을 맡았던 이현상 사이의 비밀 연락을 담당하기도 했습니다.

-

경성 트로이카를 이끈 이재유의 예심 종결 기사(경성일보, 1938년 2월 18일) ©한국사데이터베이스

-

신설리 여성노동자 파업을 비롯하여 일제강점기 발생한 많은 파업들은 실패로 끝났습니다. 부당한 대우와 열악한 노동환경이 개선되지 못한 채 허마리아, 이병희, 이효정과 같은 노동자들이 옥고를 치렀고, 배후에 있던 노동운동가들이 상당수 검거되었으며 경성 트로이카를 이끌며 파업을 지원한 이재유와 이현상 또한 경찰에 체포되었습니다. 1930년대 후반기에는 전시체제라는 상황과 함께 파업이 대폭 줄어들었고, 1939년 10월 경성고무공업소 여성노동자 200여 명이 일으킨 파업이 일제강점기 서울의 마지막 파업으로 기록되어있습니다. 하지만 1930년대 후반부터는 무조건 검거의 대상이었던 파업보다 태업과 공장 이탈과 같은 일상적인 수준의 저항운동이 빈번히 발생했고, 이를 통해 일본 경제의 생산력을 약화시키고자 했습니다. 기록상 1930년대 후반 이후 일제강점기 서울의 파업은 사라졌지만 일제의 경제력을 저하시키기 위한 항일 운동으로서의 노동운동은 계속되었습니다. 또한 이들의 파업 투쟁이 있었기에 최저임금제, 동일임금 등과 같은 노동환경이 만들어지고, 이를 바탕으로 기본적인 노동환경과 조건에 대해 계속해서 고민해나갈 수 있었습니다. 일제와 자본가들의 탄압 속에서도 누구든지 동등하게 일할 수 있는 환경을 만들기 위해 연대했던 신설리의 여성노동가들을 기억하며, 오늘의 금도끼를 마치겠습니다.

참고자료

-신문

조선일보, 1933.09.21., 고무工業社女工(공업사여공) 二名(이명)을檢擧取調(검거취조)

동아일보, 1933.09.21., 罷業職工(파업직공)의態度强硬(태도강경) 會社側(회사측)도畢竟休業(필경휴업)

조선일보, 1993.09.23., 서울고무會社(회사) 罷業遂解决(파업수해결)

조선일보, 1993.09.26., 會社側卅餘女工(회사측삽여여공)을 毆打(구타)코就業强要(취업강요)

조선일보, 1993.09.28., 兩會社罷業事件(양회사파업사건)의 指導者五名檢擧(지도자오명검거)

-도서

서울특별시시사편찬위원회, 2015, 『서울 2천년사 28 (일제강점기 서울의 경제와 산업)』, 서울역사편찬원.

박수진 외 7인, 2017, 『보문동·안암동』, 성북문화원.

- 기타

성북마을아카이브(https://archive.sb.go.kr/)

ebs 다큐 기획특집 – 독립운동가 이효정의 나의 이야기(https://www.youtube.com/watch?v=uun7fhYsiHI)