- [금도끼#208] 국가 무형유산 ‘춤’ 계승의 의미 탐구, 제7회 성북학 학술회의

- 작성자 김나연

-

ⓒ성북문화원

-

지난 6월 14일 제7회 성북학 학술회의가 열렸습니다. 꿈빛극장을 빌려 개최한 성북학 학술회의는 국가무형유산 태평무 예능보유자 강선영(姜善泳, 1925-2016)의 탄생 100주년을 기념하여 <국가무형유산 춤 계승의 의미>를 주제로 진행되었습니다.

-

ⓒ국립문화재연구소 예능민속연구실

-

강선영은 1960년대 돈암동에 자리를 잡고, 성북동으로 거처를 옮긴 뒤 전수소를 열어 제자들과 일반인들에게 전통춤을 가르쳤으며 170여 개 나라에서 1,500회가 넘는 공연을 하며 전통춤에 평생을 바친 예술인입니다. 이러한 공로를 인정받아 그는 1988년 12월 1일 국가무형문화재(현 국가무형유산) 제92호로 지정되었습니다. 강선영과 그의 춤에 대한 더 자세한 이야기는 [금도끼 #46] 태평무 예능보유자 강선영 (https://archive.sb.go.kr/isbcc/home/u/gold/view/46.do?page=28) 에서 찾아볼 수 있습니다.

-

ⓒ성북문화원

-

먼저 이날 학술회의는 본 행사에 앞서 <강선영의 춤, 그 배움과 계승의 길>이라는 주제로 국가무형유산 태평무 예능보유자 양성옥 명무(名舞)와 인터뷰를 진행했습니다. 인터뷰에서는 강선영의 춤에 대한 자세한 설명뿐만 아니라 춤을 위해 보이지 않는 곳에서도 노력한 그의 삶에 대한 이야기도 들을 수 있었습니다. 무당춤을 위해 각 지방을 찾아다니며 무속인을 만나 무당춤을 배우는 등 그의 춤에 녹아있는 풍부한 연기력과 뛰어난 즉흥성이 탄생할 수 있었던 배경을 알 수 있었습니다.

-

ⓒ성북문화원

-

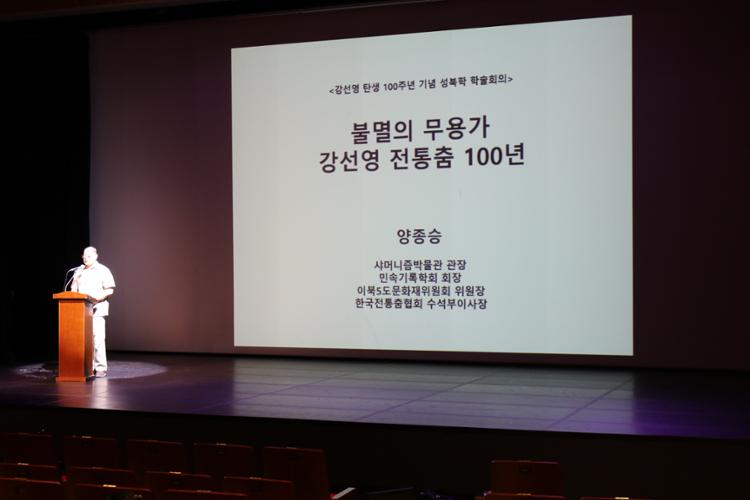

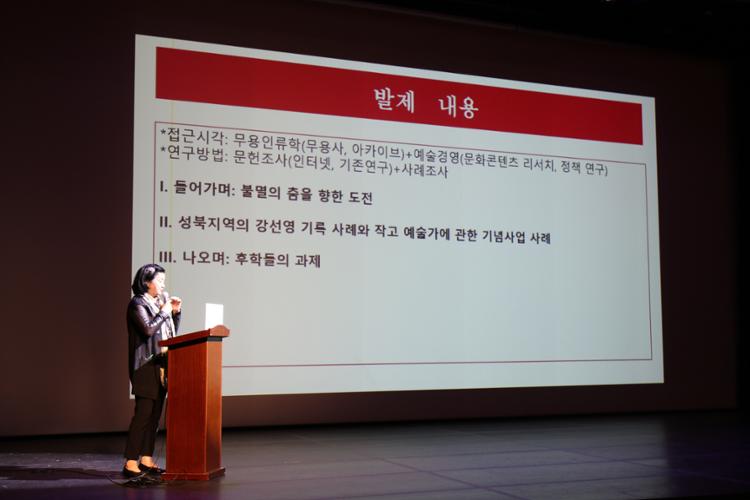

학술회의는 강선영이 주연을 맡은 무용 영화 《초혼》(1965)의 상영으로 시작되었으며 이후 샤머니즘 박물관 양종승 관장이 불멸의 춤꾼 강선영이 남긴 춤에 담긴 예술적 특징과 가치에 대해 발표하였습니다. 그 특징으로는 한국인의 내외면적 정서를 담아낸 예술이라는 점, 즉흥성과 현장성이 허락되는 예술이라는 점, 한과 슬픔을 풀어내고 흥과 즐거움을 돋우는 희로애락의 예술이라는 점 등 한국 고유미를 담고 있습니다. 그리고 이는 민족을 하나로 묶는 공동체적 기틀이 되며 예술적 사상과 철학의 담론을 제공할 수 있습니다. 나아가 양승종 관장은 강선영의 춤이 계승적 예술이기 때문에 미래 상호 연관 선상에서도 그 의미와 가치를 갖는다고 언급했습니다.

-

ⓒ성북문화원

-

종합토론에서는 세종대학교 미래교육원 이동숙 주임교수와 한국예술종합학교 전통예술원 이소정 교수가 참석하여 강선영의 예술세계와 그가 남긴 춤 문화유산의 가치, 그리고 현행 과제에 대해 다양한 의견을 나눴습니다. 나아가 현재 국가무형유산이 보존되는 방식과 이를 토대로 문화·예술기관들이, 특히 성북구가 개발할 수 있는 다양한 방식에 대해 고민해 볼 수 있는 의미 있는 시간이었습니다.

일정한 형태를 띠는 유형문화유산과 달리 시대의 흐름에 맞춰 변화하는 무형문화유산은 그 시대를 담고 있기에 그 보존에 더 힘써야 한다고 생각합니다. 이번 학술회의의 주제가 되었던 춤의 경우 1960년대 이후 국립영화제작소에서 기록영화로 기록하는 등 매체가 발전함에 따라 보존 방식도 더 정교하고 다양해지고 있습니다. 특히 21세기에는 AI를 활용해 인간의 눈으로 정리하기 어려운 움직임 데이터를 학습할 수 있는 등, 순간적인 움직임뿐만 아니라 춤이 가진 패턴과 특징의 저장이 가능해졌기에 이를 활용한 기록을 도전해 보는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다.

시대의 가치를 보존한다는 마음으로 무형유산에 대한 관심을 기울이며 이번 주 금도끼를 마칩니다.

<자료 제공>

- 국립무형유산 디지털 아카이브 (https://www.iha.go.kr/service/index.nihc)

관련 마을아카이브

-

- 기록물

- 국가무형문화재 제92호 태평무 강선영 보유자_터벌림(64장단) 손목 올릴 사위

- 분류: 시청각류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 국가무형문화재 제92호 태평무 강선영 보유자_도살풀이(60장단) 앞뒤 여미는 사위

- 분류: 시청각류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 종합예술제 때 한영숙, 강선영, 이인범

- 분류: 시청각류

- 시기: 현대

-

- 이야깃거리

- 강선영

- 분류: 인물, 유물

- 시기: 일제강점기