- [금도끼#232] 손가정 토박이 손명옥의 살아온 이야기

- 작성자 박수진

-

금도끼 <성북 사람들의 구술생애사> 시리즈, 이번 주 소개해 드릴 분은 1953년 정릉동에서 태어나 현재까지 그곳에 생활 터전을 두고 계신 손가정 마을의 토박이, 손명옥 님입니다. 오늘은 그 중에서도 손명옥님이 기억하는 손가장 마을과 정릉의 옛 모습을 중심으로 글을 풀어가겠습니다.

1. 손가정(孫哥亭)이야기

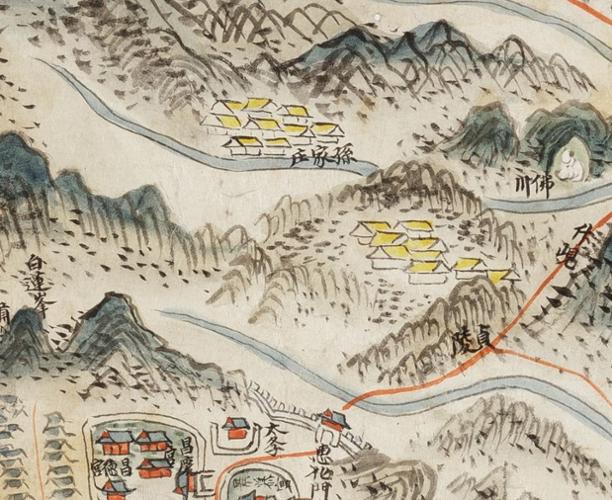

손명옥 님의 이야기를 하기 전에 손가정이라는 마을 이야기를 먼저 하겠습니다. 손가정 마을은 정릉3동 정릉시장 일대에 밀양 손씨들이 살았고 또 그곳에 정자가 있다고 해서 붙여진 이름입니다. 조선시대 지도와 기록에는 손씨들이 많이 살았다고 해서 손가장(孫家莊, 孫家庄)으로 기록되어 있습니다. -

동국여도(東國輿圖) 중 도성도(都城圖) ⓒ서울대학교 규장각

-

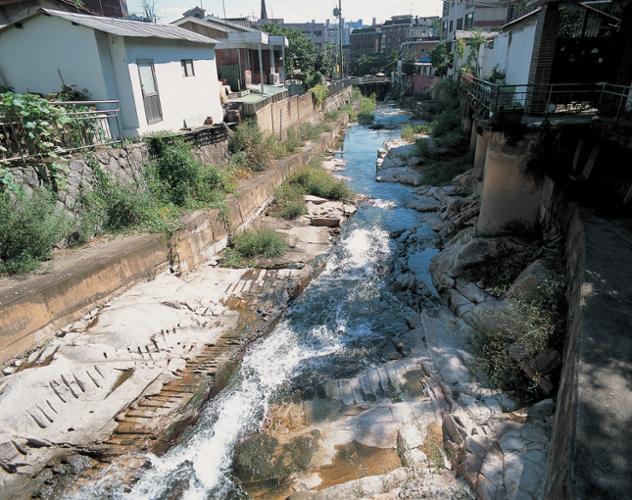

손가장 마을은 밀양 손씨의 32대 손인 손만기(孫萬琦) 형제가 이곳에 터를 잡으면서 시작되었다고 전해집니다. 2020년을 기준으로 45대에서 50대의 후손 약 20가구가 아직도 거주하고 있으며, 매년 음력 7월에는 손만기의 묘에서 제시를 지내고 있습니다. 이들은 농사를 짓고 살았는데, 일제강점기 토지조사 사업으로 땅을 잃은 이후에는 손가정과 채석장에서 돌을 채취하고, 석재를 다듬는 석공일로 생계를 유지했다고 합니다. 지금도 정릉천에는 곳곳에 돌을 깼던 흔적과, 손가정 사람들이 돌로 만들었다는 반야교가 남아 있습니다.

-

정릉천 상류의 모습. 돌을 채취한 흔적이 남아 있다. ⓒ성북마을아카이브

-

“옛날에는 손가정 마을만 있었고 거의 집이 없었어요. 지금 국민대학교 있죠? 정릉3동 시장 있는데 거기가 손가정 마을로 이루어졌고, 거기서부터 국민대까지 가는 길에 집이 별로 없었어요. 다 산이었는데 지금은 다 집이 들어섰잖아요. 근데 옛날 정릉에 내가 아주 어렸을 때는 초가집이 많았어요.”

손명옥 님은 어린 시절 정릉, 특히 손가정 마을을 위와 같이 기록합니다. 그의 기억에 따르면 정릉3동 주변 지역에 위치한 손가정 마을은 초가집이 많은 작은 시골마을의 풍경이었을 것입니다.

“제가 어렸을 때는 손씨 문중 노인분들이 모이는 방이 있잖아요. 공청이라고 하더라고요. 공청은 옛날 마을마다 다 있었어요. (중략) 우리 마을은 손씨들도 많지만, 동네 분들도 있었어요. (중략) 공청 땅을 팔아가지고 손가정 노인정을 지었어요. 순전히 노인네들이 자기네 힘으로 지었어요. 근데 구청에서 배상하고 없앴지.”

-

손명옥 님이 그린 손가정 마을 지도(과거와 현재가 혼재)

-

손가정 노인정. 큰 나무 아래 축대 위에 세워진 건물이다. ⓒ생활건축연구소, 2009

-

손가정 마을에는 밀양 손씨들을 중심으로 마을 노인들이 모이는 공청이 있었습니다. 이후에는 그곳을 팔아 노인정을 세웠다고 하니 그 기능은 비슷했을 것입니다. 아마도 노인들이 모여 마을의 대소사를 논하고, 친목을 다지는 일을 하였을 것입니다. 마을의 대소사를 논했던 대표적인 사례가 ‘산신제’입니다.

“공청에서는 주로 무엇을 했냐면, 노인네들이 모이는 장소지만 손가정에서 산신제를 지냈어요. 지금은 산신제가 여기저기 다른 동네도 많이 생겼더라고. 근데 옛날에는 그렇게 지내는 사람이 손가정 밖에 없었어.”

산신제는 말 그대로 산의 신에게 지내는 제사입니다. 산이 없는 곳에서는 그곳에 커다란 나무 등에 제사를 지내기도 했습니다. 이러한 제사는 보이지 않는 신이지만 인간의 힘으로는 어찌 할 수 없는 자연에게 제물을 바치면서 마을의 안녕을 기원하는 행위였습니다.

“지금도 다 가깝게 지내요. 그러니까 한 집안이야”

이제는 사라진 손가정 노인정처럼 손가정 마을도 예전과 같은 ‘집성촌’의 모습은 찾기 힘듭니다. 그래도 손가정 마을에서는 여전히 이웃끼리 기쁨과 어려움을 나누고 도우며 함께 살아가고 있습니다.

2. 손명옥 님 추억 속 정릉의 옛 풍경 -

중학교 시절, 가운데가 손명옥 님

중학교 졸업식 때 다른 학교 친구들과 함께

-

“손가정 마을 바로 앞에 정릉천이 있는데 옛날에는 지금보도 굉장히 폭이 더 넓었어요. 지금 보면, 정릉천 옆으로 길이 있는데 그 길이 없었어. (중략) 그 길만큼 더 넓었고 물도 굉장히 많았는데, 지금은 물의 양이 내가 생각하기에 15분의 1이나 20분의 1 정도밖에 안 되는 것 같아. 옛날에는 물이 굉장히 많았어요. 여름만 되면 무조건 거기가서 놀았어요. (중략) 친구들끼리 하루 종일 물가에서 빨래하고, 놀고 그러다 왔어. 중학교 때까지는 거기서 교복도 빨고 그랬어.”

손가정 마을은 정릉천에 상류에 있습니다. 북한산에서 내려오는 맑은 물을 그대로 맞이하는 마을이었습니다. 거기에 물도 많았다니 여름이 되면 아이들에게는 천국이었을 것입니다. 그 맑은 물에서 놀기도 하고 빨래도 하고, 위에 글에는 없지만 목욕도 했다고 하는데, 맑은 개천이 있으니 당연한 일이었을 것입니다. -

1960년대 정릉천 ⓒ성북구청

-

나 어릴 적에는 큰집 밭에 냉이 뜯으러 다녔어요. 냉이랑 쑥도 뜯었어요. 우리 큰집 논밭이 컸거든요. (중략) 경국사 마당에 있던 버섯이 생각나. 절 마당에 가면 버섯이 너무 많았어요. 그때 나이에는 먹는 버섯인지, 못 먹는 버섯인지 몰랐어. 그래서 한 소쿠리를 따갖고 왔는데, 엄마가 보고 다 먹는 버섯이라 그래. 그래서 신나서 또 가서 따오고 그랬어. (중략) 봄이 오면 엄마들 산나물 뜯으러 가잖아 그러면 막 쫓아다니기도 했어 옛날에는 산나물도 굉장히 많았어요.

손가정은 정릉천이 있기도 하지만, 북한산 자락에 있기도 합니다. 봄이 되면 산나물이 산에 가득 했을 것입니다. 따뜻한 봄날의 햇살을 받으며 산에서 들에서 나물을 캐는 사람들의 모습을 상상하면, 당시 손가정 마을의 풍경이 그려지는 것 같기도 합니다.

“우리 어렸을 때 정릉 산에 꿩이 많았어요. 그래서 꿩을 잡아다가, 꿩을 닭볶음 해 먹듯이 해 먹어도 맛있어요. 꿩으로 만두 해 먹고 그랬어요.”

북한산에는 꿩이 많았습니다. 사실 1980년대까지만 해도 동네 야산에서 꿩을 보는 것은 어렵지 않았습니다. 북한산 같이 크고 깊은 산에서 꿩은 더 흔했을 것입니다. 당시 꿩은 콩 사이에 약을 넣어서 먹고 죽기를 기다려서 잡았다고 합니다.

“어렸을 때는 배밭골 쪽에서 물 내려오고 청수장에서 물 내려오고 굉장히 아름다운, 예쁜 마을이었어요. 청수장을 갈래면 나무들이 울창했고 굉장히 예쁜 마을인데 지금은 그 산이 없어지고 다 집이 들어선 거잖아요. 그러니까 내가 보기에도 정릉이라는 데가 너무 초라해진 것 같아. 정릉이 원래대로 돌아갈 순 없을 것 같아. 어떻게 원상복구가 되겠어요?

어린 시절의 기억은 아름답습니다. 봄에는 산과 들에서 산나물 캐고, 여름에는 정릉천에서 미역 감고, 가을에는 들국화가 가득한 정릉천의 생활은 손명옥 님에게는 풍족하진 않지만 행복하고 아름다웠던 기억일 것입니다.

손명옥 님의 이야기를 들으며 지금 내가 사는 마을도 훗날에 이렇게 아름답게 누군가에게 기억될 수 있었으면 좋겠다는 생각을 하게 됩니다. -

손명옥 님이 그린 추억 속 정릉풍경

-

손명옥 님의 이야기, 그리고 정릉동의 옛 이야기들을 더 알고 싶은 분들은 아래의 링크를 방문해 주세요.

https://archive.sb.go.kr/isbcc/home/u/item/view/16387.do

관련 마을아카이브

-

- 기록물

- 여름만 되면 정릉천에서 목욕하고 빨래하고

- 분류: 문서류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 삼선동 토박이 이재환의 삶과 꿈

- 분류: 문서류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 보문동에서 바니미용실 모르는 사람 별로 없었는데

- 분류: 문서류

- 시기: 현대