- [금도끼 #236] 박순자 님 가족의 서울 이주 프로젝트

- 작성자 백외준

-

성북 사람들의 구술생애사 시리즈 제8권의 제목은 『내 좋은 게 다 좋은 거야: 장위동 효부 박순자의 삶』입니다. 이 책은 2023년 성북구 주민기록단 기록가들과 성북문화원 연구원들이 장위동에 사는 박순자 님을 만나 수차례 인터뷰를 진행하고, 그 기록을 정리하여 펴낸 결과물입니다. 책의 주인공 박순자님의 증언은 주로 자신의 삶과 가족사에 머물러 있지만, 그 이야기들은 성북구 장위동의 도시화와 주민 생활, 특히 이주민 여성의 시선에서 본 1970~2020년대 서울 주거지 변화를 생생하게 전달합니다.

구술자 박순자 님은 1942년 경북 김천 산골 마을에서 태어났습니다. 농사와 길쌈으로 유년을 보내고, 6·25 전쟁의 참화 속에서도 늦깎이 우등 졸업생이 될 만큼 배움에 대한 열정을 지녔습니다. 스물한 살에 양조장집 장남과 결혼해 시어머니 밑에서 술도가 운영을 돕고, 부지런한 며느리로 인정받았습니다. 1970년 대가족과 함께 전기, 수도가 없던 장위동 허허벌판으로 이주해, 남편의 부동산과 본인의 구멍가게 운영으로 새로운 터전을 일궜습니다. 또한 박순자 님은 장위동 가발공장 폭발사고, 장위시장의 성쇠, 북서울 꿈의 숲 조성 전후 풍경 등 지역의 변천상을 또렷하게 기억합니다. 자식들에게 엄격하면서도 이웃에 관대한 시어머니를 정성껏 봉양해 효부상을 받아 지역 사회에 귀감이 되기도 했습니다. “내 좋은 게 다 좋은 거야”라는 말처럼, 더불어 사는 삶을 중요하게 생각하는 박순자 님은 이웃을 잘 챙기면 언젠가 그 덕이 돌아온다는 신념을 가지고 장위동 주민들과 오래도록 서로 돕고 정을 나누며 살아왔습니다.

이러한 내용이 담긴 박순자 님의 구술생애사 책을 일 년이 지나 다시 읽어봤습니다. 예전엔 미처 깊이 생각하지 못한 부분이 이번 금도끼 글쓰기를 준비하면서 눈에 들어왔습니다. 1970년 온 가족이 김천의 양조장을 팔고 서울에 땅을 사서 상경한 대목입니다. 식구들은 기차를 타고, 그 많던 세간살이는 곱배차라고 하는 커다란 화물차에 실어 서울로 이동했다고 합니다. 대가족의 거창한 이주 행로가 영화 속의 한 장면처럼 흥미로웠습니다.

1970년대의 ‘이촌향도’ 현상이라고 하면 대개 혈혈단신 또는 단출한 핵가족이 무일푼으로 상경하는 장면을 떠올립니다. 실제로 그렇게 고향을 떠나 서울로 온 경우가 가장 많았기 때문입니다. 많은 사람들이 산동네의 비좁은 단칸방에 세 들어 살았습니다. 그마저도 구하면 다행이었지만 형편이 더 어려운 사람들은 산비탈에 판자집을 짓고 살아야 했습니다. 텃세 때문에 정착과 적응도 쉽지 않았습니다. 이주민들의 서울살이는 대체로 빈곤과 차별의 경험과 짝을 이뤘습니다.

1970년 박순자 님이 겪은 김천에서 성북구로의 이주도 대개의 경우처럼 어쩔 수 없었던 것, 또는 막연한 기대를 품고 온 것이라고만 봤습니다. 그러나 이번에 다시 유심히 보니 박순자 님의 이주는 보통의 경우와는 달랐습니다. 시어머니의 확고한 의지와 치밀한 준비, 결단력이 있었기에 가능했던 이주였습니다. 시어머니는 손주들이 다섯이나 되는데 아무래도 김천에서는 이 아이들에게 발전하고 성공할 수 있는 좋은 환경을 제공해줄 수 없다고 판단해 과감히 양조장을 팔고 온 집안이 고향을 떠나 서울로 옮겨 살기로 결정한 것입니다. 그러나 서울에 연줄이 없었기 때문에 작은아들네를 먼저 올려보내 이문동에 자리를 잡게 하고 그곳과 가깝고 땅값도 싼 장위동에다 다른 가족들이 살 집터를 알아보게 한 다음 양옥 단층집을 짓고 이사했습니다. 그렇게 1년 여의 이주 프로젝트가 착착 이루어진 결과 3대를 아우르는 열 명이 넘는 식구가 별탈없이 보금자리를 옮길 수 있었습니다. 대가족은 낯선 도시 서울에 성공적으로 안착했습니다. 집안의 명운을 건 프로젝트를 완수한 것이지요. 비록 정착하기까지 어려움이 있었지만 같은 시기 다른 소규모의 비자발적인 이주 사례들과 견준다면 박순자 님네 가족의 이주 광경은 썩 위풍당당했다고 할 수 있습니다.

이와 비슷한 사례를 또 성북 지역에서 발견할 수 있습니다. 바로 시인 이육사 가족의 이주입니다. 1930년대 후반, 대구에 살던 이육사의 부모님과 형님네는 일제의 감시에 시달리는 고초에서 벗어나고자 역시 3대가 한꺼번에 서울로 옮겨 왔습니다. 미리 서울에 와서 살던 이육사 등 동생들이 종암동에 집터를 구해서 살 집을 마련했습니다. 이육사가 종암동과 인연은 맺게 된 것은 이 때문입니다. 그러고 보면 영양에 살던 조지훈 시인의 집안이 1930년대 말 3대가 성북동으로 이주한 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있을 것입니다.

오늘날엔 삶의 필요 때문에 가족이 흩어지는 것을 대수롭게 여기지 않지만, 농경사회의 풍속이 남아 있던 시절엔 자식이 부모님만 고향에 두고 그 곁을 떠나 서울에 온다는 것은 쉽게 결정할 수 없는 문제였습니다. 그 시절 사람들은 가족은 피로 맺은 공동체인 만큼 고생스럽더라도 함께 살아야 하며, 더욱이 장남은 무슨 일이 있더라도 부모를 곁에서 모셔야 한다고 생각했기에 무리해서라도 대규모의 이주를 감행하기도 했던 것입니다.

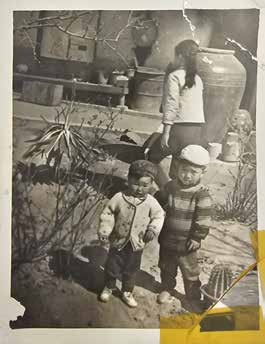

박순자 님네 가족의 이주가 어떠한 것이었나를 잘 보여주는 물건이 있습니다. 사진 속 커다란 항아리입니다. 이 항아리는 김천 양조장에서 술독으로 쓰던 것인데 장독으로도 썼다고 합니다. 이 항아리들 중 하나를 장위동으로 이사할 때 다른 세간살이들과 함께 곱배차에 실어 가져왔습니다. 박순자 님네 가족은 이 항아리를 보며 어떤 생각을 했을까요? 아마도 김천에서 양조장을 운영하며 보냈던 시절을 떠올렸을 것입니다. 어쩌면 앞날을 내다보며, 사는 게 아직은 팍팍해도 저 항아리처럼 당당하고 넓은 마음으로, 더 발전적인 삶을 살아야지 하는 다짐도 곱씹어봤을 것입니다.

박순자 님의 구술 자료는 1970년대 이촌향도의 양상이 그리 단순하지 않았다는 것을 보여줍니다. 한 사람의 생애사 자료는 지역과 역사에 대한 인식의 폭을 넓혀줍니다. 박순자 님의 구술 자료가 그러하며, 성북 사람들의 구술생애사 시리즈에 담긴 다른 아홉 분의 귀중한 증언들도 그러합니다. 올해 구술생애사 시리즈를 소개하는 금도끼 연재는 이번 회로 마칩니다. 그렇지만 또 한 번 성북 사람들의 소중한 기억과 생활의 지혜가 담긴 말들을 여러분들에게 소개하고 싶은 자리를 만들고 싶습니다. 항아리 속 장이 익어가듯 성북마을아카이브 속의 말들도 익어갑니다. 그 말들의 깊은 맛을 오래도록 함께 맛볼 수 있기를 바랍니다. -

김천 고향 집(시댁)에서 찍은 사진. 사진 뒤편의 커다란 항아리는 양조장 술독으로 쓰던 것을 장독으로 쓰고 있는 것이다.

-

장위동 골목에서 박순자 님

관련 마을아카이브

-

- 기록물

- 여름만 되면 정릉천에서 목욕하고 빨래하고

- 분류: 문서류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 삼선동 토박이 이재환의 삶과 꿈

- 분류: 문서류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 보문동에서 바니미용실 모르는 사람 별로 없었는데

- 분류: 문서류

- 시기: 현대