- [금도끼 #238] 시대와 교감하는 지역문화콘텐츠의 현장, 〈심우〉와 〈만해예술제〉

- 작성자 김지훈

-

지역문화를 활용한 콘텐츠의 생산과 활용은 어제오늘 일이 아닙니다. 과거의 문화콘텐츠는 경제수단 내지는 디지털 결과물 정도로 간주되는 경우가 많았습니다. 2000년대 초, 우리나라의 국가경제를 부흥시킬 성장동력이 필요하던 시기에 디지털 환경을 통해 그 동력을 찾는 과정에서 성립된 까닭입니다. 그러나 문화콘텐츠를 다루는 학계와 지자체에서는 시간이 흐를수록 문화콘텐츠를 문화적 부가가치와 비디지털적 결과물까지도 함께 아우르는 쪽으로 인식을 넓히게 되었습니다.

-

하지만 그 인식과 구상은 막연한 부분이 있었고, 다양한 지역문화콘텐츠가 등장하면서 여러 문제점이 나타나기 시작했습니다. 특히 지역정체성을 확립하는데 역사적 인물이 차지하는 비중은 막대하기에 각 지자체는 역사적 인물을 발굴하고 이들을 통하여 지역의 정체성을 확립하고자 노력했습니다. 이 과정에서 적지 않은 문제점이 발생하였고, 보이지 않는 경쟁이 일어나면서 특색없는 콘텐츠가 지자체별로 쏟아지기도 했습니다.

-

이와 같은 상황에서 성북문화원은 지난 10여 년간 다양한 지역문화콘텐츠를 기획·개발함에 있어서 최전선에 있었습니다. 항상 우수한 지역문화콘텐츠는 지역민과 함께 향유 하며, 장기적으로는 지역에 안착해야 함을 목표로 했습니다. 이를 위해서는 원천 소재의 스토리텔링을 기반으로, 재미와 감동뿐만 아니라 원천 소재의 위상과 가치를 제고할 수 있어야 할 것입니다. 성북문화원은 성북구의 다양한 소재를 활용한 지역문화콘텐츠가 성공적으로 지역에 자리 잡을 수 있도록 노력을 기울였습니다. 다양한 기획물 중에서 지역의 고유한 콘텐츠가 되어 많은 이들에게 관심과 사랑을 받고 있는 창작 뮤지컬 ‘심우’가 대표적입니다.

-

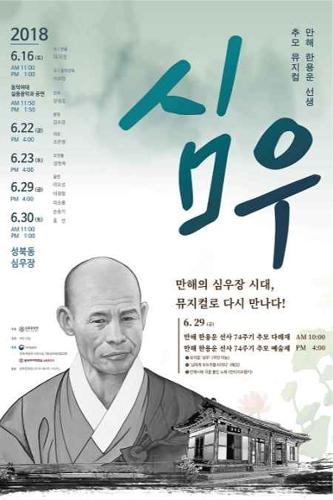

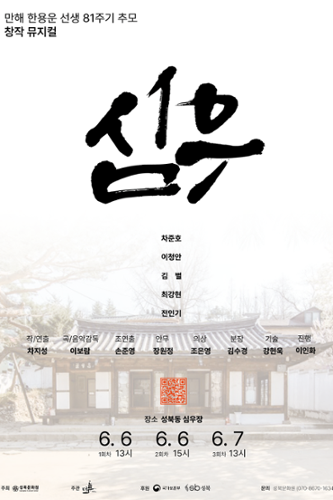

2018년〈심우〉포스터

2025년〈심우〉포스터

-

‘심우’는 성북 지역을 중심으로 활동하는 극단 ‘더늠’과 함께 제작하여 2014년에 초연(初演)했습니다. 뮤지컬의 중심 내용은 1937년 봄, 만해 한용운(萬海 韓龍雲, 1879~1944)이 심우장(尋牛莊)에서 일송 김동삼(一松 金東三, 1878~1937)의 장례를 치른 일화를 기반으로 합니다. 김동삼 선생이 1937년 4월 옥사하자, 일제의 탄압이 두려워 누구도 시신을 수습하지 못하던 차에 한용운 선생이 나서서 시신을 수습하여 심우장에서 장례를 치렀습니다. 요컨대, 한용운이라는 인물과 성북동 심우장이라는 장소, 그리고 1937년 일어난 김동삼 장례식이라는 사건을 각각의 소재가 아닌 하나의 이야기로 엮어 낸 것입니다. 나아가 상상력을 가미하여 한용운 선생이 현재를 살아가는 사람들에게 던지는 메시지를 표현하고자 했습니다.

-

‘심우’의 공연 시간은 약 40분이며 등장인물은 한용운, 한영숙(한용운 선생의 따님), 제자 3명입니다. 등장인물은 단출하지만, 공연이 펼쳐지는 심우장의 공간은 관람객들에게 역사적인 장소를 경험 시켜준다는 점에서 매우 중요한 요소였습니다. 공연의 절정은 김동삼 선생의 장례 기간에 조문 온 사람이 소수인 것을 확인한 한용운 선생의 절규와 선생의 딸 영숙이 100년 뒤 추모객을 상상하며 실제 관객들과 인사를 나누는 장면입니다. 배우들은 관람객과 함께 노래를 부르며 공연을 마무리 짓는데, 이때 적잖은 관람객들은 배우들의 열연과 한용운 선생의 생애에 감복하여 눈물을 훔치는 경우도 많았습니다.

-

2017년 〈심우〉공연장면

2025년 〈심우〉공연장면

-

뮤지컬 ‘심우’의 제목은 한용운 선생이 1933년부터 1944년 숨을 거둘 때까지 기거한 성북동 222번지의 집 이름인 ‘심우장’을 사용한 것입니다. 심우장은 불교에서 깨달음을 얻는 것을 잃어버린 소를 찾는 것에 비유한 열 가지 수행 단계 중 ‘자신의 본성인 소를 찾는다’는 의미의 심우(尋牛)에서 유래한 것입니다. 사실 성북동 심우장은 1984년 서울특별시 기념물로 지정되었지만, 많은 사람들이 관심을 갖고 찾는 장소는 아니었습니다. 그러나 성북문화원이 만해 한용운 추모 다례재(茶禮齋)를 주관한 2008년 전후로, 근대 문화유산으로서 심우장의 역사적·문화적 가치는 주목받기 시작했습니다.

-

만해 한용운 동상(©성북문화원)

심우장 전경(©성북문화원)

-

2013년부터는 평범한 추모제나 제례 의식에 지나지 않았던 다례재를 지역문화콘텐츠로 승화시키고자 노력했습니다. 전통 무용가의 승무 공연이나, 지역 주민들의 시 낭송 공연, 음악 공연 등을 가미하여 다례재를 관계자들의 추모 행사에서 지역 주민들이 참여할 수 있는 새로운 축제의 모습으로 바꾸어나간 것입니다. 또한 한용운과 심우장에 대하여 기존에 진행하였던 학술적 연구와 더불어 2014년 학술회의 ‘만해의 심우장 시대’를 개최함으로써 역사적 사실을 확인하고 이를 엄밀히 고증했습니다. 그리고 이렇게 확인된 한용운 선생과 심우장에 담긴 이야기들을 하나로 엮어 창조적 지역문화콘텐츠의 가능성을 확인하였고, 이러한 과정에서 탄생한 결과물이 바로 위에서 소개해 드린 창작 뮤지컬 ‘심우’였습니다. 이와 같은 노력은 결국 2019년 4월 사적 제550호로 승격 지정되어 국가유산으로 당당히 자리매김하게 됩니다.

-

이처럼 성북동 심우장이 문화유산으로서 비교적 주목을 늦게 받은 것처럼, 한용운 선생이 심우장에서 거주하였던 기간 동안 선생의 행적은 그리 주목받지 못했습니다. 이런 가운데 성북문화원은 한용운 선생과 그가 말년을 보낸 심우장을 함께 주목하고 이 두 가지 소재를 하나로 엮어나가는 작업을 진행했던 것입니다. 최근에는 지역예술인 및 단체와의 협력을 통해 한용운 선생의 업적을 추모하는 예술제를 선보고 있습니다. 예술제가 담고 있는 것은 ‘갈라쇼’, ‘크로스오버밴드 공연’, ‘한국무용과 국악공연’, ‘창작 영화’에 이르기까지 장르를 가리지 않고 다양한 콘텐츠로 한용운 선생의 위상과 민족정신을 예술로 만나고 있습니다. 이와 같은 일련의 과정은 지역이 가지고 있는 각각의 원천 소재를 하나로 융합하여 새로운 콘텐츠로 재창조한 대표적인 사례라 할 수 있습니다. 국가유산이 과거와 현재를 이어주는 연결고리라는 점을 고려하면, 심우장 역시 문화적 매개체이자 경험의 장소로서 의미가 있을 것입니다. 또한 심우장은 한용운 선생이 직접 기거했고, 민족의 주체성을 지키고자 한 그의 민족정신이 깃든 건물이라는 점에서 다른 근대건축물과 차별성을 지닙니다.

-

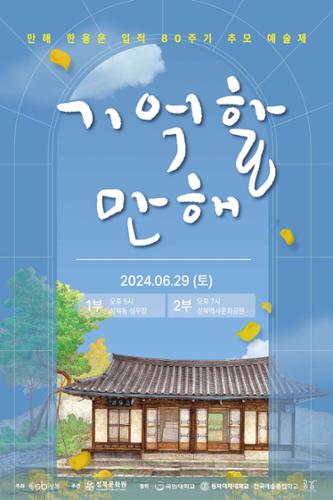

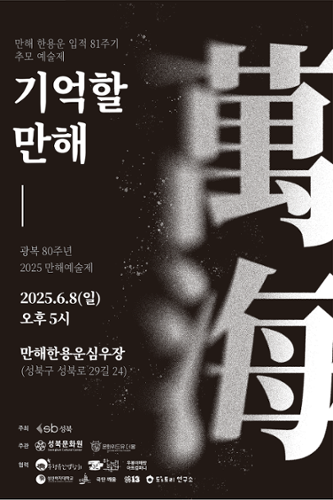

2024년 만해예술제〈기억할만해〉포스터

2025년 만해예술제〈기억할만해〉포스터

-

2025년 만해예술제〈기억할만해〉공연장면

2025년 만해예술제〈기억할만해〉공연장면

-

지금까지 살펴본 것처럼, 성북문화원은 다양한 지역문화콘텐츠를 개발·생산하여 성북 지역의 정체성 확립뿐만 아니라, 지역민들의 자부심을 고취해왔습니다. 이 과정에서 민·관·학이 서로 협력하여 ‘만해예술제’와 같은 혁신적 지역문화콘텐츠의 탄생을 이루어냈습니다. 이에 따라 향후 관광유인책을 도입하고, 지속 가능한 지자체 문화콘텐츠의 정착을 위해 선순환 구조를 확립하게 될 것입니다. 정리하면, ‘한용운과 심우장’이라는 원형을 능동적으로 해석하여 새롭게 재창조한 ‘심우’와 ‘만해예술제’는, 최근 역사문화자원을 활용한 지역문화콘텐츠의 현주소를 살필 수 있는 좋은 사례 가운데 하나라고 할 수 있을 것입니다.

- 참고자료

계민우, 「지역 역사인물 콘텐츠 생산과 활용방안 연구」, 『홍익대학교 석사학위논문』, 2025.

김진형, 『문화콘텐츠와 멀티유즈 전략』, 민속원, 2015.

민문기, 「지역문화콘텐츠의 현황과 과제」, 『성북, 이야기를 담다』, 제8회 성북학학술회의 자료집, 2024.