- [금도끼 #187] 정릉동 재건주택(후생주택)을 둘러싼 이야기들

- 작성자 백승민

-

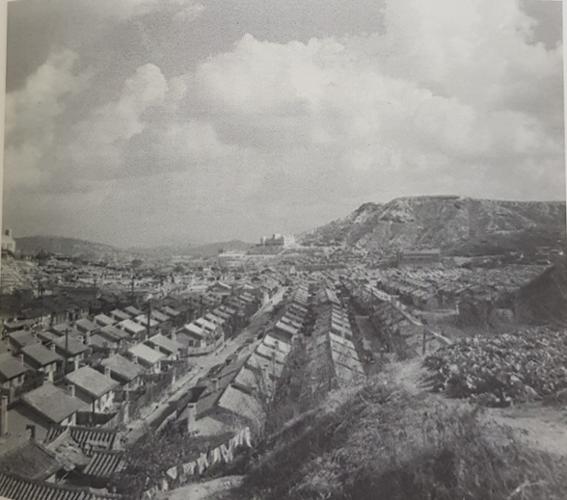

1957년 정릉동 재건주택 단지 전경 ⓒ 국가기록원

-

버스를 타고 미아리고개를 터덕이며 넘다가 길음교를 접어들 때 시선이 왼편으로 쏠리게 되면 바로 눈 아래 시멘트 기와를 인 무슨 목장지대 같은 납작한 건물들이 산으로 둘러싸인 오목한 골 안 일대에 지질펀펀하게 깔려있음을 내려다볼 수 있을 것이다.

그리고 그것이 판에다 찍어낸 듯한 그 집이 그 집 같은 꼭 같은 것을 무더기로 쏟아 놓은 그래서 인가(人家)는 아닌 것 같은 생소한 건물임이 쏠린 시선에 좀더 주의를 깊게 만들 것이다.

그러나 알고 보면 그것이 인가임에는 틀림이 없다. 환도 후에 집 잃은 전재민들에게 우선적으로 베풀어진 그 수 삼백칠십이나 나마 세이는 소위 아홉 평짜리의 정릉 재건 주택이다.

정릉동에 거주했던 소설가 계용묵의 수필 「내가 사는 주변」의 일부입니다. 한국전쟁 이후 제주도에서 피난생활을 하다 상경한 계용묵은 정릉천 일대에 건설된 재건주택에 자리를 잡고 집필활동을 이어갔습니다. 그가 묘사한 재건주택 단지의 외양은 삭막함이 가득해 보이는데요. 이번 금도끼는 계용묵이 거주했던 정릉동 재건주택에 대해 말씀드려보고자 합니다. -

1952년 서울시 시정일람에 의하면 당시 서울 시내의 주택 수는 총 191,260동이라고 합니다. 성북구 통계연보가 제공하는 2021년 성북구 관내 주택이 140,138동에 달하는데, 해방 후 한국전쟁을 거친 서울의 모습이 어땠을지 상상이 되시는지요.

그런 한편 1949년 서울의 가구수는 약 30만을 넘은 상태였습니다. 주택 수가 20만 가까이 되었다고는 하나 열악했던 해방 이후 사정을 고려할 때, 얼마나 많은 불량주택(토막집, 판자집)이 포함되어있을지는 알 수 없습니다. 또한 당시 서울시민의 1/2정도는 셋방 혹은 불량주택에 거주했을 것이라 합니다.

한국전쟁 이후 전재민(戰災民), 월남 피난민, 귀향민 등 늘어나는 인구를 수용하기 위한 주택의 건설은 최우선 문제가 되었습니다. 이승만 전 대통령은 담화를 통해 ⓵ 피난민의 서울 복귀는 가능하면 월동(越冬)하고 하라 ⓶ 경찰은 피난민의 도강(渡江)을 엄격히 통제하여 서울에 집이 없는 사람은 허락하지 말고 ⓷ 서울시내에서 길가나 냇가에 판자집이나 흙집을 짓는 것을 절대 금하며 ⓸ 정부는 외국에 차관을 하여서라도 우선 백만호의 집을 지을 것이며 ⓹ 서울에서는 도시계획을 하고 있는 만큼 계획구역을 엄수해서 제도에 맞는 집만을 짓도록 소관 경찰은 책임을 져야한다고 지시했습니다.

재건주택(再建住宅), 다른 말로 후생주택(厚生住宅)이라 불리는 주택은 바로 이러한 상황에 주택문제 해소를 위한 정책 중 하나로 등장합니다. 이 시기에는 재건주택을 비롯하여 부흥주택, 희망주택, 국민주택, 도시A~C형, ICA주택 등 다양한 이름으로 불리는 주택들이 건설되었는데요. 대개 주택의 형태, 건설자금의 출처, 목적별로 기대를 담은 이름이 붙어, 전후 열악했던 한국의 주택문제를 해소코자 했습니다. -

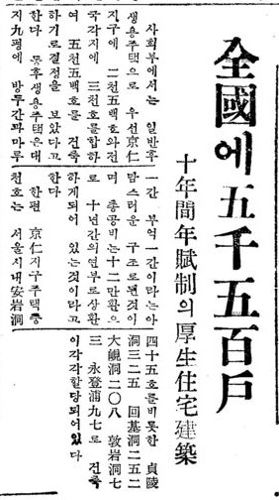

전국에 오천오백호 ⓒ 동아일보 1953.09.16.

1953년 주택건설을 담당하던 대한도시영단(현 한국토지주택공사)의 관할부서인 사회부는 유엔한국재건단(UNKRA)의 원조로 5,500호의 일반후생주택(재건주택)을 전국 각도에 건설할 것을 결정합니다. 재건주택은 건평 9평으로 방 두 칸과 마루 한 칸, 부엌 한 칸의 구조로 총공사비는 12만 환이었으며, 집값은 10년간 연부(年賦) 상환하게 되어 있었습니다. 입주자의 우선 순위는 ① 서울시에 사변 전에 주택을 소유하고 거주한 자로서 사변으로 인하여 주택이 전소, 전파되어 현재 주택이 없는 자, ② 극빈 피난민, ③ 반파된 주택소유자입니다.

재건주택의 건평이 9평인 이유는 당시 UN의 세계주택 통계가 가구당 6평이므로 여기에 50%를 더해 9평으로 결정되었다고 합니다. 당시 기준으로 건평 9평에 20~30평 정도 되는 대지불하가격까지 포함하여 입주비용은 총 25~6만 환으로 상당히 높은 가격이었습니다. 『대한주택공사20년사』에서는 최초 설계시 입주자의 수준을 4급 공무원의 생활 수준을 기준으로 해 결정했으나, 입주자의 사회적 위치와 집의 규모가 맞지 않아 불평이 나오기도 했다고 회고하고 있습니다. -

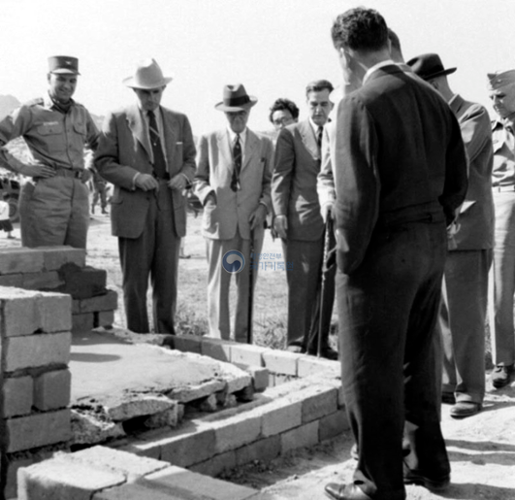

1954년 미주지사일행후생주택시찰 ⓒ 국가기록원

-

재건주택의 주된 건축자재로는 ‘흙벽돌’이 사용되었습니다. 전후 한국의 사정이 열악했기 때문인데요. 흙벽돌이란 말 그대로 흙을 빚어 만든 벽돌이지만 그냥 흙만 사용한 것은 아닙니다. 건설주체인 대한도시영단은 훍과 시멘트, 석회, 석탄 등을 배합하는 실험을 통해 적절한 강도의 흙벽돌을 개발했습니다.

이에 대한 일화가 있습니다. 어느 날 수원으로 시찰을 간 이승만 전 대통령이 옛날에 지은 초가집이 지붕만 남고 다 쓰러져가고 있음에도, 흙으로 빚은 벽만이 건재해 있음을 발견하고 “백년 이상이 되었는데 집이 건재하지 않느냐, 흙은 얼마든지 있지 않느냐”하고 재건주택을 흙벽돌로 짓도록 지시했기 때문에 흙벽돌로 짓게 되었다고 합니다. -

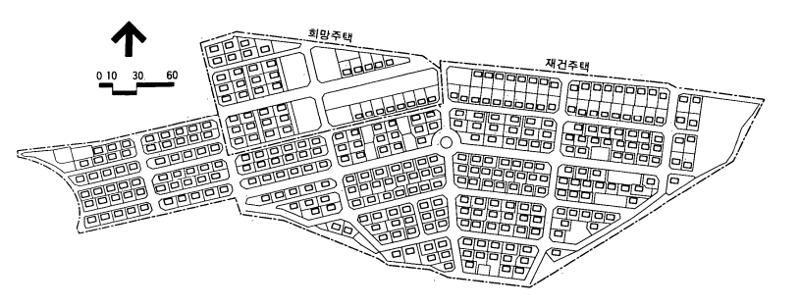

정릉동 일대 후생주택 배치도 ⓒ 한국토지주택공사

-

서울 후생주택 ⓒ 조선일보 1954.01.10.

정릉천변에 건설된 재건주택은 대한도시영단이 처음으로 진행하는 흙벽돌 대량생산이자 단지조성사업이었습니다. 먼저 1954년 안암동 40호, 정릉동 60호의 재건주택이 들어서게 되었고, 입주자를 모집하게 됩니다. 당시 조선일보 기사에 따르면 건펑 9평, 대지 30평 단층의 재건주택은 대지불하까지 포함하여 25~26만환에 8년간 납부하게 되며, 우선입주대상자는 집 없는 선열유가족과 파괴된 가옥의 대지가 군용도로에 편입된 사람들이었습니다. -

재건주택에 원성 ⓒ 조선일보 1955.03.14.

전후 재건(再建)의 꿈을 안고 건설된 재건주택은 해가 바뀌자마자 문제가 일어나게 됩니다. 봄이 되어 날씨가 풀리자 벽체를 구성하고 있는 흙벽돌이 부스러지기 시작한 것입니다. 당시 조선일보 기사에 의하면 정릉동에 지은 재건주택 230호 중 대파(大破)된 것이 13호, 중파(中破)된 것이 120호, 벽에 생긴 균열로 수리를 필요로 하는 것이 100호나 된다고 하여 사실상 모든 집에 하자가 생겼습니다. 흙벽돌로 지은 집은 여름 장마철이 되니 더욱 큰 문제가 발생하게 되어 대한주택영단에서는 허물어진 집의 보수공사에 바쁠지경이었다고 합니다. -

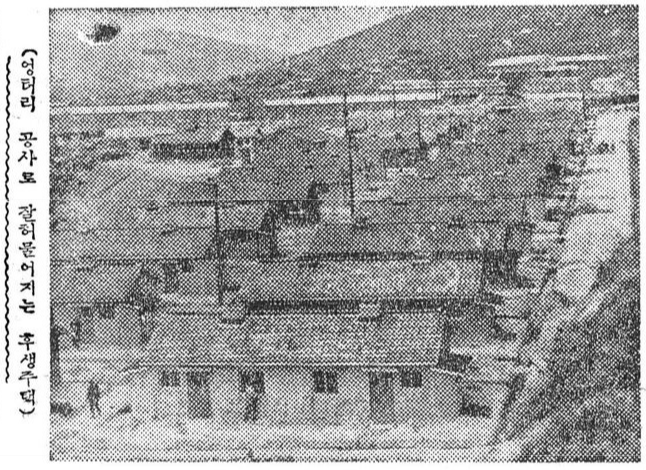

엉터리工事로 잘무너지는 厚生住宅 ⓒ 조선일보 1957.09.07.

주택건설을 원조한 UNKRA에서는 이에 대해 보건사회부에 항의하고 조사에 들어갔습니다. 그 결과 설계에 허술한 점이 발견되기도 하고, 기초공사를 엉터리로 했음이 드러나는가 하면 시멘트와 흙과의 배합을 속이거나, 목재를 불량한 것으로 바꾸어 쓰는 등 총체적으로 난국이었던 상황이 드러납니다. -

영화 ‘돼지꿈’의 재건주택 ⓒ 한국영상자료원

-

재건주택을 비롯한 주택의 대량 건설이 뉠 곳 없던 사람들에게 보금자리가 되었음은 사실입니다. 그러나 재건주택이 이름대로 전후의 ‘재건’, ‘부흥’, ‘희망’을 가져왔을까요. 한형모 감독의 1961년 영화 「돼지꿈」은 재건주택에 거주하는 소시민 가족의 삶을 보여주고 있습니다. 이들 가족은 후생주택에 입주는 하였으나, 학교 교사의 적은 월급만으론 높은 월부금을 갚고 나면 남는 것이 없습니다. 더 나은 삶을 욕망하던 가족은 결국 여러 사건에 휘말리게 됩니다.

그나마 재건주택에라도 거주했던 것은 형편이 나은 것일지도 모릅니다. 영화는 천변이나 산꼭대기의 판자집들을 비춰주며 “새들은 아직도 서울에 집을 지을 수 있지만, 사람들은 이제 집을 지을 땅이 없어서 못 짓는다고 합니다”라고 여전한 주거불균형을 그려내고 있습니다. 기대감을 담아 ‘재건’, ‘부흥’, ‘희망’과 같은 명칭을 붙였으나 결국 전시성 구호에 그치고 말았다고 할 수도 있겠습니다.

정릉동 재건주택 단지가 들어서 있던 부지는 현재 대부분의 재건주택이 헐리고 새로 지은 주택들이 들어서 있습니다. 그렇지 않더라도 많은 보수공사와 증축 등을 거쳐 과거와는 사뭇 다른 풍경을 보입니다. 그러나 옛 재건주택 단지 건설 당시의 구역과 도로의 형태는 거의 그대로 남아 과거를 돌이켜보게 합니다. 경제적으로 많은 발전을 이뤄내 수십층의 아파트를 올리는 시대가 되었지만 주택에 있어 높은 월부금으로 인한 생활의 곤궁, 불량자재의 사용과 같은 부실공사가 굳이 먼 과거의 얘기만은 아닌 것 같습니다.

이상으로 이번 금도끼를 마무리하고자 합니다.

참고문헌

동아일보

조선일보

국가기록원(https://www.archives.go.kr/)

네이버뉴스라이브러리(https://newslibrary.naver.com/)

성북공공데이터플랫폼(https://sbdata.sb.go.kr/)

성북마을아카이브(https://archive.sb.go.kr/)

한국영상자료원(https://www.kmdb.or.kr/)

계용묵, 『계용묵 전집 2』, 민음사, 2004.

대한주택공사, 『대한주택공사 20년사』, 1979.

박철수, 『한국주택유전자 1』, 마티, 2021.

서울특별시, 『서울육백년사 5』, 1997.

관련 마을아카이브

-

- 기록물

- 정릉동 재건주택

- 분류: 시청각류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 전쟁의 참화를 딛고 재건된 서울 정릉 일대 전경

- 분류: 시청각류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 전국에 오천오백호

- 분류: 기타

- 시기: 현대

-

- 이야깃거리

- 정릉 재건주택

- 분류: 장소

- 시기: 현대

-

- 이야깃거리

- 안암동 후생주택(재건주택)

- 분류: 장소

- 시기: 현대

-

- 이야깃거리

- 계용묵

- 분류: 인물

- 시기: 일제강점기