- [금도끼 #239] 성북 예술인들의 사랑방, 승설암

- 작성자 장지희

-

자연과 어우러진 고즈넉한 분위기를 간직하고 있고, 곳곳에 아기자기한 공간들이 자리하여 여러 세대에게 사랑받는 성북동은 지금도 여전히 많은 역사·문화자원이 남아 있는 동네입니다. 과거에는 수많은 문화예술인의 생활 터전이자 문화적·예술적 교류가 활발히 이루어지던 곳으로, 현재도 그들이 거주했던 가옥에 대한 흔적을 찾아볼 수 있습니다.

지난 6월 초 성북문화원에서 개최한 뮤지컬 〈심우〉와 예술제 〈기억할 만해〉의 주인공인 만해 한용운의 집 ‘심우장’은 지금도 북정마을 중턱에서 자리를 지키며 방문객들을 맞이하고 있으며, 옛 성북천변 길에는 문인이자 화가였던 근원 김용준이 살았던 ‘노시산방’과 그로부터 집을 물려받아 화가 김환기와 수필가 김향안이 거주했던 ‘수향산방’이 있던 자리를 확인할 수 있습니다. 그 인근에는 소설가 상허 이태준이 살았던 ‘수연산방’이 여전히 남아 전통찻집으로 운영되고 있으며, 시인 조지훈의 ‘방우산장’은 집터 부근에 같은 이름의 조형물이 설치되어 그를 기념하고, 기억하고 있습니다.

※관련 금도끼

[금도끼 #35] 김용준과 노시산방(老枾山房)

[금도끼 #121] 이태준의 『장마』 와 성북동

[금도끼#164] ‘수향’, 성북에 돌아오다 -

심우장

노시산방·수향산방 자리

-

수연산방

성북동 조지훈 기념 건축조형

-

앞서 말씀드린 예술인들과 그들의 가옥에 이어, 오늘은 성북동에서 생활하며 문화예술 거점 역할을 했던 또 한 명의 인물과 그가 살던 집을 소개해드리려 합니다. 바로 인곡 배정국(仁谷 裵正國) 선생과 승설암(勝雪盫, 성북정 270)입니다.

-

배정국 (『동아일보』1935. 1. 25.)

-

기록상에서 그의 이름은 1923년 관서 지방 이재민의 지원을 목적으로 결성된 ‘인천조선물산소비조합’ 명단에서 처음으로 확인됩니다. 배정국은 ‘인천 인사’로 ‘동정금’ 1원을 냈는데, 이때 그의 직업은 불분명하지만 경제적으로 여유가 있었음을 알 수 있습니다. 그는 1920년대부터 1930년대 중반까지 인천 지역에서 백양당(白楊堂)이라는 양복점을 운영하였는데, 당시 인천에서 솜씨 좋은 양복집으로 손꼽혔다고 합니다. 그는 인천의 저명한 인사였고 제물포청년회 간부로 활동하며 지역의 문예 사업과 체육 보급 운동 및 자선 사업을 적극 전개하다가 1936년부터 활동무대를 서울로 옮겼습니다.

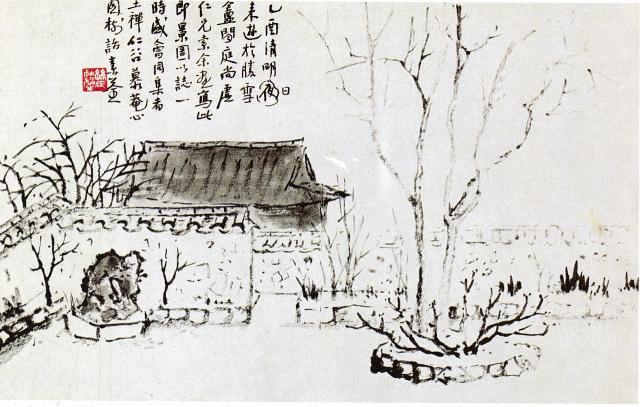

인천에서의 양복점과 같은 이름으로 종로2가에서 양품점을 운영하였는데, 당시 백양당이 입주한 장안빌딩은 『문장』을 발행하는 출판사인 문장사가 있던 한청빌딩과 매우 인접해 있었고, 배정국은 이때부터 문인들과 가까이 지내게 되었습니다. 그의 성북동 자택은 예술인들의 사랑방 역할을 담당했습니다. ‘승설암’이라는 이름으로 불린 당시 가옥의 모습과 인사들의 교류를 직접적으로 보여주는 중요한 작품이 남아 있는데요, 바로 서예가이자 한국화가인 손재형의 「승설암도勝雪庵圖」라는 그림입니다.

乙酉 淸明日夜 來遊於勝雪盦閒庭 尙虛仁兄索余畵寫此

卽景圖以誌一時盛會同集者 土禪·仁谷·毛庵·心園·樹話·素荃

을유년(1945년) 청명날(4월 4일) 밤에 승설암의 한가한 뜰에 와서 놀았다. 상허(이태준) 인형이 나에게 이를 그려 달라하므로 즉시 눈앞의 광경을 그려 일시의 성회(盛會)에 함께 모인 자가 토선(함석태), 인곡(배정국), 모암(성명 미상), 심원(조중현), 수화(김환기), 소전(손재형)임을 기록하여 둔다. -

승설암도 ⓒ성북구립미술관

-

작품 속 글귀와 함께 그림을 감상하고 있노라면, 그날의 풍경이 눈 앞에 펼쳐지는 듯합니다. 또한 글귀에 등장하는 화가 김환기와 조중현, 한국인 최초 치과의사이자 미술품 수장가였던 함석태 그리고 이 작품을 남긴 손재형의 이름을 통해 승설암이라는 공간의 의미를 다시금 확인할 수 있습니다.

승설암의 안채는 기와집이고 사랑채는 초가집으로 지어졌으며, 담 안으로 들어서면 이끼가 낀 작은 우물과 큰 오동나무가 있었고 뜰에는 괴석이 보기 좋게 놓여있었다고 합니다. 「승설암도」에서도 기와가 가지런히 얹어진 담과 그 밑으로 정갈하게 꾸며진 화단, 담장 너머로 보이는 가옥의 팔작지붕을 확인할 수 있는데요. 이를 통해 당시 승설암의 단정하고 고요한 분위기를 조금이나마 느낄 수 있습니다. 또한 그림을 보면 추사 김정희의 「세한도」 풍이 느껴지는데, 실제로 이곳에서 교류했던 인물들은 모두 추사를 존경하였으며 당호 ‘승설암’도 추사의 여러 아호 중 하나인 승설에서 따온 것이라고 합니다.

이 작품 외에도 배정국을 중심으로 한 예술인들의 활동을 보여주는 기록을 조금 더 살펴보겠습니다. 1940년 『문장』 1월 호에 게재된 함석태의 수필 「청복반일(淸福半日)」은 1939년 가을, 함석태와 손재형이 성북동 노시산방과 수연산방을 찾아가 배정국, 이태준, 김용준, 길진섭 등의 인물과 가졌던 모임에 대해 담고 있는데요. 이날 배정국은 그들과 함께 ‘청담(淸談)’을 나누면서 ‘안상군서(案上群書)와 천자만화(千瓷萬畫)’ 즉 책상 위에 있는 서적들과 도자기, 그림들을 감상하며 문장사 인사들 및 수집가들과 시간을 보내기도 했습니다. -

「청복반일(淸福半日)」ⓒ국립중앙도서관

-

이렇듯 옛것을 좋아하는 예술인들의 모임인 ‘호고일당(好古一黨)’은 기차와 배를 타고 조선도자의 산실인 경기도 광주 분원리의 백자 가마터로 직접 답사를 떠나기도 했습니다. 이 일화는 1942년 『춘추(春秋)』에 실린 김기림의 「분원유기(分院遊記)」와 이태준의 「도변야화(陶邊夜話)」에서 확인할 수 있습니다. 1943년 발표된 이태준의 수필 「의무진기(意無盡記)」에는 눈 내리는 날 김용준과 배정국이 집에 찾아오기를 기다리는 마음이 드러나 있기도 하여, 이들의 관계가 매우 돈독했음을 알 수 있습니다.

배정국은 성북동 이웃이었던 한용운과도 친밀한 관계를 유지했습니다. 1949년 『민성』에 발표된 배정국의 글 「素蕊種(소예종)의 蘭(난)과 韓龍雲(한용운) 선생」에서 두 인물의 일화를 확인할 수 있습니다.

나에게는 또 한가지 어찌하지 못하는 情懷(정회)가 歳月(세월)이 흐르면 흐를수록 깊어만 진다. 그것은 隣接(인접)에 살았던 人緣(인연)만이 아니라, 先生(선생)께 他世(타세)하시던 바로 前(전) 해에 蘭草(난초) 한 盆(분)을 言約(언약)한 일이다. / 先生(선생)께서 하루는 나의 茅屋(모옥)을 찾아오셨을 때 몇 盆(분)의 蘭草(난초)를 보시고서는 蘭香(난향)이 어떻드냐 하시며, 先生(선생)이 손수 가꾸시는 尋牛荘(심우장)의 蘭(난)은 몇 해를 두고서 꽃을 매해마다 盛(성)히 피나 香(향)이 없다 하셨다. (중략)

나는 花莖(화경)이 솟아오를 때에는 한 盆(분)을 보내드리기로 即席(즉석)에서 言約(언약)하였던 것이다. 그러나 그해 가을 素蕊(소예)은 피지 않았고, 뜻하지 아니한, 바로 이듬 해에 先生(선생)은 苦節(고절)의 一生(일생)을 마치셨다.

위 내용을 통해 1943년 한용운이 승설암을 방문했다는 사실, 그리고 단지 같은 동네에 살았다는 것을 넘어 난초를 매개로 그 인연이 이어졌음을 알 수 있습니다. 배정국은 1944년 한용운의 장례식에 오세창, 방응모 등과 함께 참석한 것으로 확인되며, 해방 직후에는 시집 『님의 침묵』을 영어로 번역한 작가 강용흘과 심우장을 찾아 한용운의 딸을 만날 정도로 깊은 관계를 맺은 것으로 보입니다.

해방 후 배정국은 백양당서점을 열고 출판사도 설립하여 출판 및 문화 활동을 전개하였습니다. 이태준의 『상허문학독본』을 비롯한 이여성의 『조선복식고』, 『이상선집』, 이병기의 『가람시조집』 등 30여 권의 단행본을 간행하였습니다. 특히 1947년 발행된 구보 박태원의 책 『약산과 의열단』(김원봉 인터뷰집)은 백양당의 대표 간행물이라 할 수 있는데, 이 인세로 박태원에게 성북동 초가집을 마련해주기도 했습니다. 배정국은 백양당 주요 출판물의 장정을 직접 맡기도 하였는데, 표지 도안을 전통적인 능화판(菱花板)의 문양을 활용하여 만들어 출판문화사에서 독창적인 디자인으로 평가되고 있습니다. -

『상허문학독본』 표지 ⓒ국립중앙도서관

『약산과 의열단』광고 (『동아일보』1947. 11. 8.)

-

하지만 백양당의 출판 활동은 이태준, 이여성, 임화 등 조선문학가동맹의 주요 문인들이 월북한 1946년 여름부터 위축되기 시작하였고, 1948년 8월 남한 단독정부 수립을 기점으로 좌익 출판을 했다고 지목받으며 강도 높은 조사를 받기도 했습니다. 이듬해 단속의 대상이 된 그는 1950년 6월 한국전쟁이 발발하자 월북을 선택합니다. 시기는 정확히 알 수 없지만, 서울 수복(1950년 9월 28일) 전후로 추정되며, 이후 북한에서의 행적은 확인이 어렵다고 합니다.

-

옛 승설암 자리에서 운영중인 국화정원

-

승설암이 있던 자리에는 현재 ‘국화정원’이라는 한정식 음식점이 운영되고 있습니다. 과거 수많은 문화예술인이 오고 가며 문학과 미술, 철학과 고서 등에 대해 이야기를 나눴던 공간은 오늘날 또 다른 모습의 교류 공간으로 변모하여 사람들을 맞이하고 있습니다. 세월의 흐름에 따라 장소는 변하였지만, 이곳에서 배정국과 그의 집 승설암이 계속해서 기억되고 그 이야기가 오래도록 전해지길 바랍니다.

[참고자료]

김창수. (2023.08.07.) 「우리가 잊은 인천 인물: 백양당 주인 인곡 배정국(仁谷 裵正國)」, 『문화오늘』, (https://www.culturenow.kr/news/articleView.html?idxno=64)

유홍준. (2022.09.01.) 「전국의 근·현대거리와 서울 성북동」, 『중앙일보』, (https://www.joongang.co.kr/article/25098659)

김보라. (2019.08.22.) 「승설암에서」, 『아시아경제』, (https://view.asiae.co.kr/article/2019082115251554605)

이인숙. (2025.04.05.) 「서예가 소전 손재형이 그린 80년 전 아회도」, 『매일신문』, (https://www.imaeil.com/page/view/2025040519102138257)

유홍준, 『나의 문화유산답사기 12: 서울편(4) (강북과 강남: 한양도성 밖 역사의 체취』, 창비, 2022.

송지영 외2인, 『성북동-잊혀져가는 우리동네 옛이야기를 찾아서 1』, 성북구청, 2009.

야나가와 요스케, 「백양당 연구 : 인곡 배정국의 삶과 문학 관련 서적을 중심으로」, 『한국학연구 제50집』, 2018.

관련 마을아카이브

-

- 기록물

- 국화정원(옛 승설암)

- 분류: 시청각류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 성북동 문학산책_승설암 자리

- 분류: 시청각류

- 시기: 현대

-

- 기록물

- 청복반일(淸福半日)

- 분류: 문서류

- 시기: 일제강점기