이중 보물로 지정된 ‘서울 개운사 목조아미타여래좌상 및 발원문’(보물 제1649호)은 고려시대의 것으로 불상 내부에서 중수발원문과 불교경전 등 다수의 복장물이 발견되었다. 중수발원문에는 충남 아산 축봉사에 봉안되어 있던 사실과 고려 충렬왕 즉위년인 1274년에 중수되었다는 기록이 있어 그 연대를 짐작할 수 있다.

특히 이 불상은 단엄한 상호, 세련되고 뛰어난 조각기법, 장중하면서도 균형감 있는 조형 감각, 긴장감 넘치는 선묘 등이 잘 어우러진 매우 완성도 높은 고려 후기를 대표하는 불상으로 평가되고 있다. 또한 불상 내에서 발견된 다수의 발원문은 각기 작성한 연대가 표시되어 있어 구체적인 시기를 알 수 있고, 고려시대 불교문화의 흐름을 이해할 수 있는 복장 유물이라는 점에서 역사적 가치가 높다. 그리고 같이 발견된 복장전적은 보물 제1650호로 지정되어 현재 불교중앙박물관에 소장되어 있다.

박수진, 백외준, 민문기, 김영미, 최호진, 최보민, 고종성, 김민성, 2017,

보문동∙안암동, 233쪽

정의

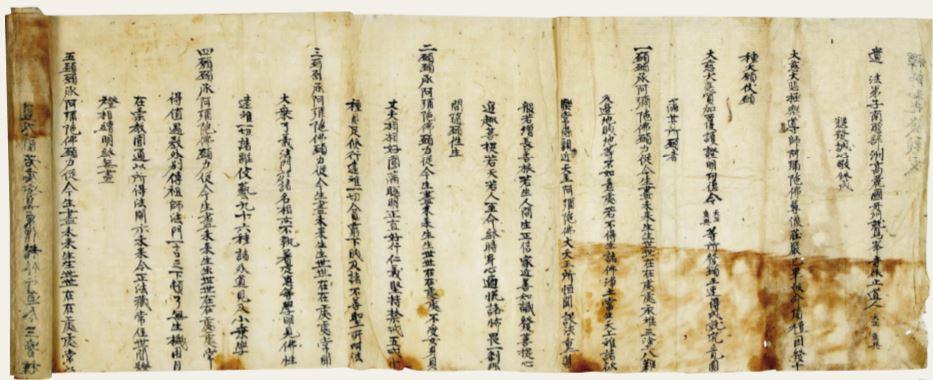

고려시대 불상인 서울 개운사 목조아미타불상 복장에서 출토된 전적 일괄.

개설

개운사 미타전에 봉안된 목조 아미타불좌상은 조성 원문에 의하면, 원래 충청남도 아산 축봉사(縮鳳寺)에서 13세기에 조성된 불상이며 1274년(고려, 원종 15)에 중수되었다고 한다. 이 불상의 복장에서 발견된 유물은 조성 및 개금기 3점을 비롯해 모두 41종 58점이나, 16종 33점만이 2009년 11월 5일에 서울특별시 유형문화재 제291호로 지정되었다.

내용

복장물의 세부 내용을 살펴보면, 고려시대로 추정되는 『영보경(靈寶經)』 권4와 1612년(광해 4) 『원돈성불론·간화결의론·선가귀감(圓頓成佛論·看話決疑論·禪家龜鑑)』이 가장 주목된다. 그 외 『불설아미타경』(1871년), 『부적다라니』(1867년), 『대방광불화엄경소초』 권51-1, 『천로금강경(川老金剛經) 외』, 『불설아미타경요해(佛說阿彌陀經要解)』, 『성불심요(成佛心要)·누각경(樓閣經)』, 『팔엽심련삼십칠존만다라 일체여래심전신사리보협진언(八葉心蓮三十七尊曼陀羅 一切如來心全身舍利寶篋眞言)』, 『여의보인심무능승대수구대다라니(如意寶印心無能勝大隨求大陀羅尼)』, 『태장계만다라다라니(胎藏界曼陀羅陀羅尼)』, 『불정심인다라니(佛頂心印陀羅尼)』, 『오륜종자(五輪種子) 외』, 『수구진언(漱口眞言) 』, 『원권다라니(圓圈陀羅尼)』 및 기타 다라니 등 주로 조선 후기의 문건이다.

불상, 조성기 및 개금기 3건은 보물 제1649호 ‘서울 개운사 목조아미타여래좌상 및 발원문’으로, 『대방광불화엄경』 사경 7건, 『대방광불화엄경』 인본 15건 등 총 25건은 보물 제1650호 ‘서울 개운사 목조아미타여래좌상 복장 전적’으로 등재되었다. 그 외 나머지 16건의 절첩본인경(折帖本印經) 1건, 선장본인경(線裝本印經) 4건, 목판인경(木版印經) 2건, 다라니인본(陀羅尼印本) 8건, 기타 복장물 1건 등 16종 33점이 여기에 해당된다.

의의와 평가

고려시대의 전적류와 함께 중수기에 등장하는 시기 외에 조선 후기에 들어서 재차 중수 및 이에 따른 복장 납입이 이루어졌으며, 이때 납입된 경전을 통해 당시의 신앙과 아미타불상의 관계를 엿볼 수 있다.

아미타불 신앙에 있어서도 고려시대에 대방광불화엄경이 주로 봉안되었다가 조선시대에 들어와서 화엄 외에 선종 및 밀교계의 다양한 전적이 봉안되었던 것을 확인할 수 있다.